[deadPXsociety의 거꾸로 읽는 세상_#5] 아름다움이란 도대체 어디에 있는가? - 주관과 객관의 미로 안에서

현대인들에게 미란 대상에 속한 객관적 실체라기 보다는 받아들이는 사람에 따라 다르게 느껴질 수 있는 주관적 판단이라는 생각이 더 익숙할 것이다. 내가 만약 "10cm의 음악이 국카스텐보다 수준이 낮다" 라거나 "히가시노 게이고는 그저 천박한 대중 소설 작가일 뿐" 이라고 말한다면 나를 천하의 저급한 인간으로 생각할 것이다. 오늘날 개인의 취향을 무시하는 건 몰상식의 증명이자 용서 받을 수 없는 폭력행위다. 아이러니한건 이렇게 미의 주관성을 뜨겁게 믿는 사람들이 객관적으로 예쁘다고 평가받는 패션과 외모를 구하려 그렇게 애를 쓴다는 사실이다.

미는 정말로 주관에 있는 걸까?

미는 대상에 있는가 수용자에게 있는가?

좀처럼 쉽게 답할 수 없는 문제다. 우리 중 대다수는 전지현과 자신의 여자친구 중 누가 더 아름다운가 라는 질문에 아마 '전지현'이라고 답할 것이다. 아니라고? 이 딱한 사람 같으니... 대다수의 미적 판단이 하나로 수렴된다는 건 미가 주관적 판단이 아닌 대상, 즉 객관적 실체에 있다는 얘기다. 그러나 과거엔 어땠을까? 아래 그림을 보자. 루벤스의 1639년 작 <파리스의 심판>엔 '미'를 대표하는 삼미신이(아프로디테, 헤라, 아테나) 등장한다. 당신은 저 셋 중 누가 가장 아름답다고 생각하는가? 파리스의 골머리를 썩혔던 이 문제가 아마도 우리에겐 실소로 다가올 것이다. 도대체 저기 어디... 미인이...

<파리스의 심판>. 루벤스. 1639년 작.

이런걸 보면 '미'가 대상에 존재하는 객관적 실체는 아닌 것 같다. 미가 객관적이라면 시대를 불문하고 우리는 동일한 대상에서 동일한 아름다움을 느껴야 한다. 그러나 오늘날 저 삼미신 중에서 아름다움을 느끼는 사람은 거의 없을 것이다.

고대엔 미가 확실히 대상 안에 객관적으로 존재했다. 고대 그리스의 예술과 그 고대를 부활시키려 한 르네상스를 보라. 그들에게 미는 완벽한 비례와 구도였다. 때문에 당시의 예술가들에게 예술은 번뜩이는 영감에 따라 마음대로 짓고 허무는 작업이 아니라 아름다움의 규칙을 발견하고 그 규칙을 작품에 정확히 적용하는 것이었다. 그러니까 예술은 일종의 기술, 즉 '테크네'였던 셈이다.

하지만 이런 생각은 바로크 시대에만(르네상스를 바로 뒤 이은 예술 사조) 가도 벌써 그 중심을 잃고 흔들리기 시작한다. 아래의 두 그림을 보자.

위는 푸생의 <성가족>(1648년 작)이며 아래는 루벤스의 <성 리비노의 순교>(1633년 작)다. 르네상스의 고전미를 그대로 답습한 화가답게 푸생의 그림은 배경과 인물의 구분이 뚜렷하고(명확함) 안정적인 구도를(완벽한 구도) 갖추고 있다. 반면 루벤스의 그림은 구도가 격정적이고(불완전한 구도) 인물과 배경은 전체 안에서 통합되어 있으며(모호함) 복잡한 구성을 갖고 있다. 푸생의 그림이 질서, 비례, 척도를 중요시하는 '이성의 그림'이라면(객관) 루벤스의 그림은 감정과 분위기를 강조하는 '감성의 그림'이라고(주관) 할 수 있을 것이다.

당시 비평가들은 푸생이냐 루벤스냐를 놓고 격렬한 논쟁을 벌였다고 한다. 이 논쟁이 어떻게 끝났냐고? 사실 이 논쟁이 어떻게 끝났는지는 전혀 중요하지 않다. 우리에게 중요한 건 따로 있다. 그것은 바로 우리가 이 논쟁을 통해 사람마다 미학적 취향이 다를 수 있음을 확인했다는 것이다.

객관과 주관의 미로 안에서

현대에 이를 수록 미는 점점 더 주관화하는 경향을 보인다. 그도 그럴것이 현대 예술에는 더이상 객관적 미를 파악할 대상 자체가 존재하지 않는다. 미는 이제 완전히 주관 속으로 침몰한 것처럼 보인다. 예술가들은 차가운 이성대신 뜨거운 감성을 작품에 담는다. 그들의 작품을 만드는 건 기술이 아니라 번뜩이는 영감이다. 현대의 예술가들은 공방에서 평생을 보내는 장인 보다는 책상 앞에 앉아 펜대를 굴리는 카피라이터를 더 닮아 있다.

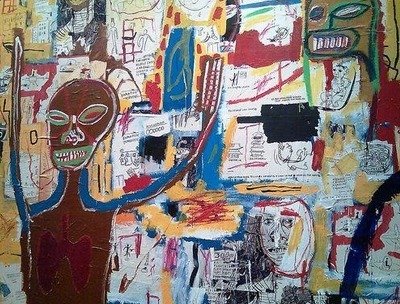

미에 대한 논쟁을 이렇게 마무리 할 수 있을까? 객관주의자들은 이대로 영영 퇴물이 되어 역사 속으로 사라지는 걸까? 아니다. 주관주의자들에겐 아직 대답해야 할 질문이 남아 있다. 미가 정말로 주관에 속하는 것이라면, 사람들은 왜 내가 휘갈긴 담벼락의 낙서가 아니라 바스키아의 그래피티를 예술이라고 부르는 걸까?

대다수의 사람들이 내 낙서보다 바스키아의 그래피티에서 아름다움을 느끼기 때문이라고 말한다면 당신은 미가 주관적 판단이 아니라 대상 안에 있음을 인정하는 것이다. 이뿐만이 아니다. 아무리 철저한 주관주의자라 하더라도 모든 대상에서 미를 느끼는 것은 아닐 것이다. 그렇다면 그들은 도대체 어떤 기준에서 미와 추를 경험하는 걸까? 이 문제에 답하기 위해서 우리는 결국 대상으로 돌아와야 한다. 하지만 대상으로 돌아오는 순간 우리는 사람들마다 서로 다른 미학적 취향을 갖는 이유를 설명할 수 없게 될 것이다.

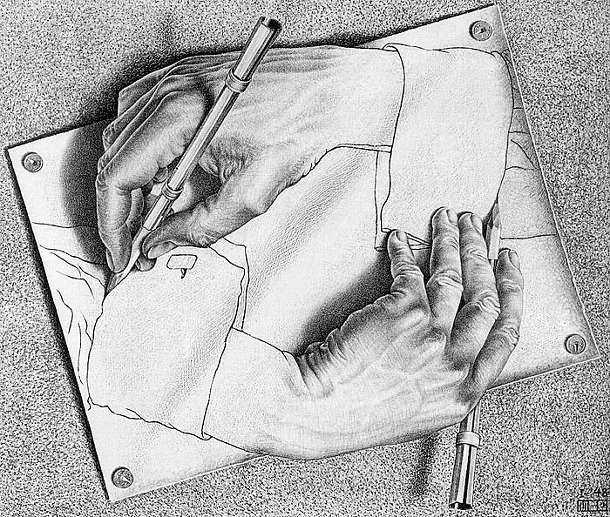

주관과 객관을 도는 뫼비우스의 띠

나는 이 무한의 띠 위에서 길을 잃었다. 당신은 어떤가? 길을 잃지 않고 자신의 방향을 찾아가고 있는가?

사람들은 모순이라는 말에서 본능적으로 '그르다'는 얘기를 듣는 것 같다. 나는 오히려 모순이야말로 이 세상의 본질이 아닐까 하는 생각이 든다. 미궁 속에 빠졌다고 생각하지만 사실은 핵심에 가 닿은 걸지도.

다음번엔 양자역학 얘기를 해야겠다.

<그리는 손> 모리츠 에셔. 1948년 작.

Cheer Up!

deadPX님 ~ 전지현이 예쁜가요 여자친구가 예쁜가요?

여자친구가 더 예쁩니다. 딱한 사람...

딱한사람...

딱, 한 사람?

오! 언어 유희!

주관 객관의 문제라기 보다는 사회구성원이 공유하는 공통심상에 투영되는 영향력의 범위의 문제라고 보고 있습니다.

르네상스 시대까지만 해도 서양미술의 공통심상은 기독교 세계관의 재현에 있었기 때문에 인간의 형상을 한 신을 재현하는데 주력했었고 현대까지도 기독교 전통이 강한 나라에서는 뚜렷한 신화적 인간의 형상을 재현하는 그림이 인기 있습니다.

현대의 파편화된 다원적 세계관에서는 정형화된 사물이 아닌 상대방의 심상을 이해하는 행위가 예술이 되기 때문에 스토리텔링이 강한 작품이 인기가 있습니다.

오오... 이렇게 들으니 또 설득되네요...

일종의 코드라고 생각하면 되겠네요. 그렇다면 공통심상은 무엇으로 형성되는 걸까요? 종교, 정치, 문화. 정말 다양한 분야의 영향을 받을텐데, 왜 어떤 것들은 공통심상을 구성하는 주요한 역할을 하고 어떤 것들은 그렇지 못할까요? 쉽게 말해 믿는바에 따라 아름다움이 정해지는건데, 왜 우리는 A가 아니라 B를 믿게 되는지, A와 B 사이엔 어떤 차이가 있는건지, 고민하면 할수록 계속 제자리로 돌아오는 것 같은 느낌입니다... 어려워요

현대에는 워낙 미의 가치가 다원화되어서 딱 잘라 말할 수 없습니다.

끊임없이 가치가 생성되고 파괴되고 재발견됩니다.

대중예술의 유행의 변화를 관찰해보면 재미있습니다.

다음 포스팅 심히 기대됩니다 ㅎㅎ

안녕하십니까 kr-science 대장님!

저는 졸병입니다 ㅎㅎ

좋은 컨텐츠가 즐거운 스티밋을 만드는거 아시죠?

짱짱맨이 함께 합니다

짱짱맨!

애초에 뇌가 그렇게 생겨먹었는지도 모릅니다. 물론 농담반 진담반이고요, 우리에게 내재된 객관과 주관의 코드가 환경에 따라 영향을 주고 받고 변화한다는, 다소 식상한 대답 이외에는 잘 떠오르지를 않는군요.

그래서 구체적으로 어떠한 것이 미(美)이고, 미학에서 말하는 쾌(快)일 것이냐는 의견이 분분하겠습니다만...

그럼 우리는 어떤 환경이 어떤 영향을 주는지를 탐구해야겠네요. 미가 객관이냐 주관이냐를 따지는 것보다는 그게 더 생산적인 일로 보입니다. 미는 객관과 주관 사이에서 공존하고 이 전체 덩어리는 마치 풍선처럼 한 쪽이 부풀었다 다른 쪽이 부풀었다... 휴... 이제 풍선을 움직이는 외적 힘이 뭔지를 찾으러 떠나야겠네요.

결국 사회적 맥락 하에서 아름다움의 기준이 변화하는 것이라면, 분명히 우리가 가지고 이는 내재적인 아름다움의 평가 기준과 사회에서 형성된 기준이 다르고 어떻게든 조화시키는 방향으로갈 것 같습니다. 과학은 아주 일부분을 설명해줄지도 모릅니다. 하지만 일부분일 겁니다.

역시 미의 기준은 주관적일 수밖에 없는 걸까요.. 심오한 고민을 하게 만드는 글이네요 ㅎㅎㅎ

현대로 올수록 주관 미학이 대세가 됩니다. @soyo 님이 말씀하신것처럼 현대의 파편화된 다원적 세계관이 그런 경향을 더더욱 부채질하죠. 하지만 여기서도 왜 세계는 파편화될 수 밖에 없는지, 옛날엔 비교적 폭넓게 통용되는 미관을 공유했던 사람들이 왜 현대에 이르러 그 관점을 다양화했는지, 아마도 미학의 관점에서만 설명할 수는 없을 겁니다. 정치, 사회, 문화 모든 면에서 고민을 해봐야겠지요.

그 시대의 부유한 계층의 외형을 쫓는 것이 '미의 추구'라고 생각합니다

그렇다면 그 부유한 계층은 왜! 그런 외형을 추구했을까요? 돌고 돌아 제자리로 돌아갑시다! ㅋㅋ