세계에서 가장 큰 태양 망원경이 있는 빅베어 천문대 : II. 망원경의 구조

https://steemit.com/kr/@sunwatcher/4sw9rr

지난 글에 이어서 빅베어 천문대를 소개하도록 하겠습니다. 지난 글에서는 빅베어 호수의 자연환경이 어떻게 태양 망원경에게 최적의 입지를 제공하는 지를 말씀드렸습니다.

출처: https://www.facebook.com/bigbearpropertyservices/

빅베어 천문대는 2000년대 들어 새로운 망원경 건설에 돌입합니다. 기존의 60 cm 망원경을 1.6 미터급으로 업그레이드 하는 프로젝트는 대략 10년의 세월이 걸렸고, 새로운 망원경의 무게와 크기를 감당하기 위해 돔의 덮개와 망원경을 지지하는 pier를 교체하게 됩니다. 1992년에 진도 6.2 의 지진이 빅베어에 닥친 적이 있습니다. 그 때 pier를 비롯한 망원경 구조물의 손상이 있었습니다. Pier는 지진에 견딜 수 있게 기존보다 더 보강 됩니다.

옛날 돔 (출처: http://www.bbso.njit.edu/domeblog)

새 돔 (출처: http://www.bbso.njit.edu/domeblog)

새로운 콘크리트 pier (출처: http://www.bbso.njit.edu/telblog)

기존에 없던 가장 큰 구경 (태양망원경 중에서)을 자랑하고 새로운 기술들이 적용되어 이름을 New Solar Telescope (NST)로 명명합니다. 그리고 한 7년이 지난 후 더 이상 New 라는 이름을 계속 쓰기가 뭣하니 전임 천문대장의 이름을 기려 Goode Solar Telescope (GST)로 이름을 바꾸게 됩니다.

보시는 사진은 최종 설치된 망원경의 모습입니다. 주경(primary mirror) 의 모습도 보이구요. 돔안에 망원경이 꽉차는 구조라 왠만한 광각렌즈가 아니고서는 전체 모습을 담기가 쉽지 않습니다.

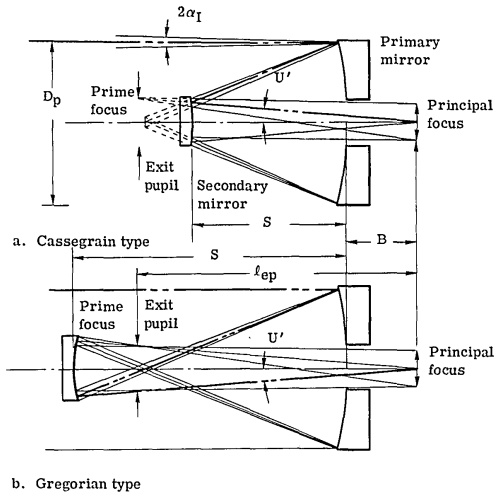

천체망원경은 주로 주경과 부경으로 구성되어 있는데, 이들의 형태도 크게 몇가지로 나뉩니다. 좀 설명하자면 길지만 일단 자세한 설명을 생략하면, 대부분의 천체 망원경이 카세그레인 식이나 이와 유사한 리치-크레티안 방식(일단 모르셔도 됩니다.) 인 데 반해, 빅베어 천문대의 망원경은 그레고리안 방식을 씁니다. 카세그레인식과 그레고리안의 가장 큰 차이는 주경에서 모아진 빛이 한 자리에 모이는 초첨면보다 부경이 앞에 있느냐, 뒤에 있느냐로 보시면 되겠습니다. 일반적으로 그레고리안은 주경이 포물면이고 부경이 타원면입니다. 그리고 망원경 전체 길이도 카세그레인식 보다 길어집니다.

출처: https://www.osapublishing.org/ao/fulltext.cfm?uri=ao-11-12-2817

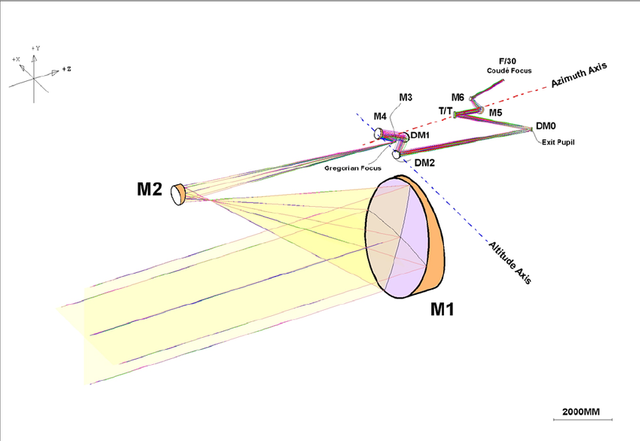

심지어 빅베어 천문대에 사용되는 주경과 부경은 거울의 회전축으로 부터 비대칭 입니다. 쉽게 말해서 포물면의 축으로 부터 벗어난 일부의 영역을 잘라서 사용하는 셈이 되는데요, 그 결과 부경이 주경 바로 위에 놓이지 않고 옆으로 비껴나 있어 부경이 태양빛으로 부터 주경을 전혀 가리지 않습니다. 물론 이렇게 되면 거울을 만드는 난이도는 훨씬 올라갑니다. 아래 그림은 빅베어 망원경과 유사한 개념의 주경(M1)과 부경(M2)의 구성을 설명하고 있습니다.

출처: https://www.researchgate.net/figure/1-st-V-The-first-version-for-the-layout-for-an-off-axis-telescope-MCAO-relay-optics_fig2_234155489

그럼 일단 왜 Gregorian 방식을 채택하였는가를 설명하자면, GST와 같은 대형 태양 망원경에서는 열 컨트롤이 아주 중요해 지기 때문입니다. 1.6 m 의 주경이 모으는 태양에너지는 대략 3 kW인데 이는 몇분만에 스테인레스 금속판에 구멍을 낼 정도로 아주 강력한 에너지 입니다 (실제 일어난 일입니다). 대형 망원경은 좁은 영역을 고해상도로 보는 데 최적화 되어 있기 때문에 우리가 관측하기 원하는 태양표면의 일부를 제외하고는 전부 반사시켜버립니다. 이렇게 해서 대략 90%의 에너지를 버리고, 나머지 9%정도는 액체를 순환시켜 냉각시킵니다. 이렇게 하기 위해서는 주경의 초점면에 반사판과 액체 순환장치를 달아야 하는데, 이 때문에 초점면이 주경과 부경 사이에 있는 Gregorian을 채택하게 된 것입니다.

출처: http://www.bbso.njit.edu/telblog

이 사진은 오른쪽에 놓여있는 부경의 모습과 그 왼쪽에 밝게 빛나는 태양의 초점면에 있는 반사판과 냉각장치를 보여주고 있습니다.

다음글에서는 망원경으로 부터 얻어진 빛이 어떤 경로로 카메라에 담기게 되는지를 설명하도록 하겠습니다.

질문은 언제든지 환영입니다.

잘읽고 갑니다 즐거운 하루되세요🤗

들려주셔서 감사합니다.

태양 천문학은 별로 못 봤었는데, 소개해주시니 좋네요.

빅베어 천문대. 잘 봤습니다.

홍보해 뉴비 큐레이터로 활동 중인데, 천문학에 관심있는 분들이 보실 수 있으면 좋겠다고 생각되네요.

@홍보해

격려 감사합니다. 꾸준히 좋은 글로 보답하겠습니다.

뉴비라 아직 이것저것 알아가는 단계입니다. 황송합니다.

태양빛은 모으면 에너지가 너무 많으니까 90%를 버려야 하는 군요. 흥미진진합니다 ㅎㅎ

아마 다 합하면 99%정도가 될 것 같네요.

평소에 태양 표면을 어떻게 관측하는지 궁금했는데...

쉽게 생각해서 돋보기로 태양빛을 슬적 모아도 불이내는데;;

망원경으로 어떻게 볼수있지..라고 말이죠 ㅎ 우리의 눈은 소중한데 ㅎ

저런식으로 에너지를 버리는거였군요!ㅎㅎ

흥미롭게 잘봤습니다^^

이래놓고 나중에 빛이 모자란다고 불평하는 상황이 나옵니다. ㅎ

와.. 멋지네요.

천문대를 한번도 못가봤는데 한번 가보고 싶어집니다.

이런 전문적인 고급 정보 정말 좋네요.

#howsmate 태그를 아주 적절하게 사용해 주셨습니다.

감사드립니다. 앞으로 자주 뵈어요 ^^

큰 도움이 되었습니다. 감사합니다.

대단하군요. 전혀 모르는 분야다 보니 재미있습니다. 감사히 잘 보고 갑니다.

제가 아는 선에서 최대한 쉽게 설명하고자 노력하겠습니다. 감사합니다.

This post received a 44% upvote from @krwhale thanks to @sunwatcher! For more information, click here!

이 글은 @sunwatcher님의 소중한 스팀/스팀달러를 지원 받아 44% 보팅 후 작성한 글입니다. 이 글에 대한 자세한 정보를 원하시면, click here!

오늘도 호출해주셔서 감사합니다!

아니요. 제가 감사합니다.

오랜만에 과학 잡지 한페이지를 넘긴 기분입니다.

좋은 글 감사합니다!