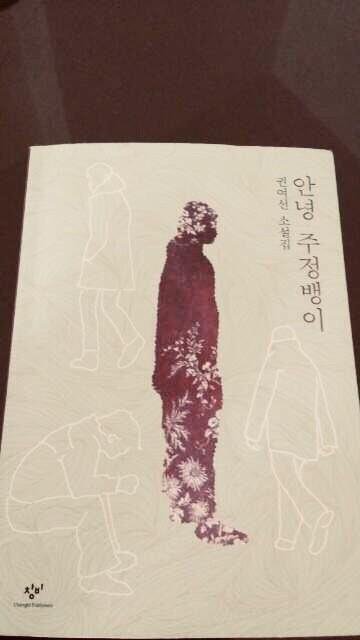

안녕, 주정뱅이 - 권여선

[안녕 주정뱅이] by 권여선

<봄밤>영경과 수환, 삶을 잃은 자들의 삶에 대한 무거운 인내가 페이지마다 힘겹게 걸려 있다. '그녀는 취한 와중에도 자신에게 돌아올 행운의 몫이 아직 남아 있었다는 사실에 놀라고 의아해했다' 불행을 받아들이는 방법은 체념이며 망각이다. 체념하고 망각하는 사람은 느닷없이 찾아오는 행운을 경계한다. 결국에는 무채색의 자아에 갇혀 나 자신 마저 잊어버리게 된다. 그렇게 영경은 스스로를 잊었고, 그녀에게 마지막으로 찾아왔던 사랑을 잊었다.

<삼인행>우스꽝스런 세사람의 조합으로 떠난 1박2일의 여행. 각지의 맛집을 탐닉하고 시시껄렁한 농담을 주고받으며 그들이 처음부터 원했던 것은 무엇 이었을까. '우리 다시는 서울로 못 돌아가도 괜찮을 것 같지않냐?' 별것도 없고 큰 의미도 없을지라도, 여행, 그것은 일상을 살지 않아도 된다는, 우리 자신에게 허용된, 그러나 정해진 시간이 지나면 사라지고 마는 나른함이다.

부부라고 더이상 부를 수 없게 된 부부 규와 주란, 그들의 친구인 훈. 헛웃음이 나는 그들의 농담과 싸움, 하루 24시간 내가 매달리고 웃고 떠들고 초조해하고 화내는 나의 일상들도 결국에는 그들의 우스운 농담과 싸움과 크게 다르지 않음을 본다.

황태 해장국과 소주를 마시며 눈내리는 창백한 회색 풍경을 내다보며 규가 하는 말, '우리 다시는 서울로 못 돌아가도 괜찮을 것 같지않냐?' 그 순간의 마음이 바로 그들이 떠날 때 바라던 것일지도 모른다. 그들은 일상을 살지만 그 일상을 떠나고픈 간절함이 있었을 테니까.

<이모>어느날 갑자기 가족과의 모든 연을 끊고 사라졌던 남편의 이모가 암선고를 받고 다시 돌아왔다. 글을 쓰는 나에게 호감을 보이던 이모는 이야기를 나누고 싶다며 정기적으로 그녀의 검소하고 소박한 '수녀원'과도 같은 아파트로 나를 초대한다. 그리고 이모는 이야기 하고 나는 들으며 사라졌던 이모의 지난 몇년을 함께 한다.

생의 마지막 자락에서 떠올리는 기억들이란 우리가 사는 동안의 한 점이었을텐데, 왜 그토록 우리를 따라다니며 잠시잠깐 멈추게 하는걸까.

<카메라>"삶에서 취소할 수 있는 건 단 한가지도 없다. 지나가는 말이든 무심코 한 행동이든, 일단 튀어나온 이상 돌처럼 단단한 필연이 된다"

어쩌면 내가 그토록 확신했던 시간들과 사람들은, 그 때에도 그랬지만 아직까지도 내 꼿꼿한 신념에 가려져 제 빛을 감추고 돌아서고 있는지도 모른다.

모퉁이를 돌기 전에 왔던 길을 뒤돌아 볼 수 있다면, 오늘이 조금은 더 쉬워질지도 모를 일이다. 그럴 수만 있었다면 문정은 관희의 연극과도 같은 고백도, 마지막을 애써 미루려는 듯한 그들의 술취함도 이토록 처연해 지지 않았을 것이다.

무심하게 보내버린 그 시간들이 "아무도 살지 않는 작은 마을의 버려진 헛간처럼 텅 비어" 버리지는 않았을 것이다.

<역광>강도처럼 내게서 차분한 체념과 적요를 빼앗으려는 당신은 누굽니까? 은은한 알코올 냄새를 풍기면서 내 곁을 맴돌고 내 뒤를 따르는 새파랗게 젊은 주정뱅이 아가씨는 대체 누굽니까?"

이야기가 끝날 때까지 이게 뭐야... 하며 다시 읽을까? 라고 망설이게 만든 '나'와 '위현'의 이야기...(아마 이 단편을 신랑따라 간 농구장에서 엄청난 더위와 모기를 견디며, 남편을 열심히 응원하는 척하며 읽어서 몰입을 덜한 것일 수도)

알콜냄새 찐하게 배여있는 나의 환상, 그리고 알딸딸한 말들과 배시시 삐져나오는 웃음.

<실내화 한켤레>

"어떤 불행은 아주 가까운 거리에서만 감지되고 어떤 불행은 지독한 원시의 눈으로만 볼 수 있으며 어떤 불행은 어느 각도와 시점에서도 보이지 않는다. 그리고 어떤 불행은 눈만 돌리면 바로 보이는 곳에 있지만 결코 보고 싶지가 않은 것이다."

경안은 14년만에 고교동창인 혜련과 선미를 만나 아득한 추억을 회상하며 그들과 춤추고 술취하며, 그시절 경안이 동경하던 '그들만의' 세계를 탐닉한다.

흔히들, 십대의 우정을 얘기하며 그시절 우리들이 나눴던 모든 것들을 하늘빛 맑음으로 추억한다. 하지만 이미 그안에 악마가 있어 어린 얼굴을 하고선 수천 수만가지 꿈을 꾸고 있을 선한 자아를 그 악으로 조종하고 물들이는 어린악마가 있었다는 사실도 기억해야 할 때가 있다.

그땐 철이 없었어... 라며 그시절을 변명할지도 모르지만, 그 철들지 않음이 악을 변명할 수는 없고 이미 철들었을 그 어린얼굴들이 여전히 철든 악마를 마음에 품고 살 것이므로. 그 악의 근원을 찾아 분석하는건 정신 분석학자의 몫이고, 여전히 그 어린얼굴을 하고 어떻게 우리를 악으로 파멸시키고 있는지를 유심히 봐야 할 것이다. 내 친구의 삶이, 나 자신의 삶이 하늘빛 추억을 등에 업은 철든 악마 때문에 끝장나 버리기 전에.

엄청난 원시(遠視)인 혜련의 설정과 이야기의 맞물림이 무엇보다 마음에 들었다. 그리고 경안이 무언가를 느낌으로써, 선미의 설명이나 혜련의 고백 없이도 충분히 알아챔이 있도록 이끄는 작가의 동선이 좋았다.

<층>계급사회가 아닌 곳은 세상 어디에도 없다. 시대가 변하고 사람들의 의식구조 또한 바뀌면서 드러내놓고 양반이니 천민이니 계급을 나누지 않을 뿐이지 우리는 스스로가 속한 계급을 알고 있고 또한 저들의 계급군을 알고 있다.

<층>은 의도와는 다르게 엇갈리는 인태와 예연의 수년간의 관계를 그리고 있으면서, 인태의 입장과는 상관없이 예연이 인태를 한순간에 판단해 버리고 마는, 예연과 인태에 대한 계급적인 딜레마를 다루고 있기도 하다.

"그러나 그녀는 씽크대에 들러붙은 듯 꼼짝할 수 없었다. 제가 지금 그쪽으로 갈게요, 예연씨. 그녀는 개수대에 양팔을 뻗고 상체를 수그린 자세로 퉁퉁 부은 라면발을 노려보았다. 저 좀 만나주실래요? 생전 처음 어떤 어리광도 없이 견딜 수 없는 것을 홀로 견뎌야 하는 어린애처럼 식은땀을 흘리며 무엇인가를 견디고 있었다."

이 때 예연이 견디고 있었던 것이 설마, 인태에 대한 두려움은 아니었기를...

)

)

문단에서도 소문난 애주가로 알려진 권여선 작가가 제목부터 심상치 않은 소설집을 냈다. 모든 소설 속 인물들에게 인사하는 듯한 제목, [안녕 주정뱅이].

단편집에서 모든 단편이 다 좋기는 힘든 법인데 나는 이 모든 단편들이 다 좋았다. 솔직히 읽기 힘든 소설이었다. 어렵고 안읽혀서가 아니라, 단숨에 읽어내려갈 만큼 재미있고 훌륭한 소설들 이지만 다루는 주제와 인물들을 하나하나를 감당해 내며 읽어가는데 있어서의 감정의 소모가 너무 심한 소설이었다.

흔들리지 않고 담담하고 침착하게, 그렇지만 지독히도 서늘하게 풀어나가는 이야기의 힘은 장편소설들 만큼 흡인력 있게 나를 빨아들였다. 예전에도 말했듯이 단편의 단점이 호흡이 자주 끊긴다는 데 있다고 보는데 이 [안녕 주정뱅이] 속 단편들 속 Ending은 독자로서도 무한 동감하는 지점에 있기 때문에 서로의 이야기들과 인물들 에게서 빠져나오는 독자 스스로의 호흡 조절만이 필요할 뿐이다.

"권여선 소설만이 보여줄 수 있는 비극적 기품"

다 읽고 나면 한 잔 하고싶어지는...

아니... 저렇게 단아하게 생기신분이 애주가이시라니 >__<

하하 그렇다 합니다^^

힘내세요! 짱짱맨이 함께합니다!

좋은 하루 보내세요!