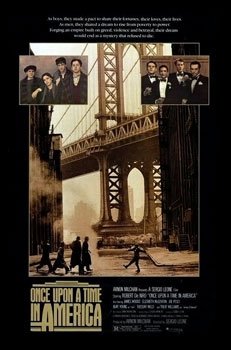

Once Upon a Time in America

‘Once Upon a Time in America’ ”

‘세르지오 레오네’ 감독의 1984년 작 <원스 어폰 어 타임 인 아메리카(Once Upon a Time in America)> 확장판을 봤다.

아무리 영화를 즐겨하지 않는 사람들도 영화가 매개된 애틋한 ‘추억’ 한둘쯤은 있지 않을까. <원스 어폰 어 타임 인 아메리카>도 나에겐 그런 영화였다. 이 영화를 처음 본 건 어느 해 겨울의 1월이었다. 대학입시 때문에 8년간의 제주생활을 끝내고 상경했었다. 서울에서 태어나 유년기를 보냈기에 서울은 나에게 그리 생경한 곳은 아니었다. 이 영화를 ‘특별한 여친’과 같이 봤다. 초등학교 1학년 때 바로 옆자리에 앉았던 친구와 내가 제주로 전학 간 이후에도 끈질긴 인연을 이어가고 있었다. 그 친구와 풋풋한(?) 해후이후 첫 데이트가 마침 개봉 중이던 <원스 어폰 어 타임 인 아메리카>를 보는 것이었다.

그러나 애당초 이 영화를 볼 생각은 없었다. 초등학교 때 전학 이후 각각 서울과 제주에서 편지만 나누던 사이에서 무언가를 직접 같이 한다는 것에 의미를 두고 있었을 뿐이었다. 아무리 서울출신이라고 할지라도 사실 명동은 초행이었다. 당시에 명동에는 영화관이 두 군데가 있었던 것 같다. 한 군데에서는 나중에 그 내용을 안 사실이지만 ‘타잔’의 전기 영화 같은 <그레이스톡>이란 영화가 상영되고 있었고, 다른 한곳에서(아마도 명보극장으로 기억한다) 상영된 영화가 <원스 어폰 어 타임 인 아메리카>였다. 요즘처럼 영화에 대한 정보를 얻기가 어려운 시절, 영화 간판만 보고 그렁저렁 선택했었다.

막상 영화를 봤을 때 처음 들었던 느낌은 참 ‘대부’적이라는 것이었다. 특히 대부2와 참 유사했다. 그럴 만도 하다. 무엇보다 마피아와 갱들을 소재했다는 점도 그렇고, 공히 막대한 돈을 들여 배경이 되는 1900년대에서 2,30년대의 옛 뉴욕 할렘 빈민가를 재현하건도 그렇다. 대부의 프란시스 코폴라나 세르지오 레오네 모두 이탈리아계 감독들이며 음악을 맡은 대부의 니노 로타나 원스어폰··의 엔리오 모리코네 역시 이탈리아계다. 한 인간의 연대기를 살펴가며 과거와 현재를 교차하는 연출기법도 흡사한데다 두 영화의 주인공이 바로 다름 아닌 ‘로버트 드니로’다.

영화는 스토리 전개가 어떻게 흘러가는지 참 난해했던 것으로 기억한다. 대신 기관총 세례를 퍼부어 대는 것과 같은 폭력적인 장면들과 섹스신만 기억에 남았다. 아직까지는 남녀가 유별했던 고작 스무 살이 갓 된 나이들이었다. 민망스러움에 얼굴이 화끈거렸다. 어린 ‘데보라’ 역으로 ‘제니퍼 코넬리’가 나왔었다. ‘브룩 실즈’와 너무나 흡사하여 옆 친구에게 긴가민가 브룩 실즈가 아니냐고 물어보기도 했다. 제니퍼 코넬리를 안 그때 이후부터 느낌은 코넬리가 훨씬 나았다. 실제 나이도 그 즈음이었지만 열 서너 살의 데보라를 연기하는 거였다. 주인공 어린 ‘누들스’가 뻔히 훔쳐보는 걸 알면서도 올 누드의 뒤태를 선보이는 장면은 기겁했던 누들스만큼이나 숨이 막혔다.

그 당시로서는 사상최대의 제작비가 들어갔던 <원스어폰>은 보통사람들 조차 이해하기 어려운 내용이다 보니 당연히 미국 개봉 때는 흥행에 참패했다. 그리고 평단의 비평도 혹독했다. 역대 최악의 영화로 뽑혔다는 기사를 읽은 적도 있었다.

그러나 그 이면의 비밀은 여러 회를 상영하려는 제작사의 무차별한 편집 때문이라는 것 훗날 감독판이 공개되면서 밝혀졌다. 원래 감독판은 3시간 49분짜리였다. 그런데 미국에서 개봉된 영화는 폭력신과 섹스신 중심으로 편집된 2시간 19분짜리였으니 1시간 30분이나 삭제된 지경에서 영화를 이해하기가 만무할 수밖에 없었다. 더구나 국내 개봉 판은 더더욱 심각하여 1시간 40분에 불과했다. 그렇게 난도질로 훼손된 영화를 이해하려 했으니 어처구니가 없을 수밖에 없다.

3시간 49분의 감독판이 공개돼서야 <원스어폰>은 갱스터 세계를 무대로 미국 자본주의 사회의 치부를 해부하는 걸작으로 뒤늦게 조명받기 시작했다. 십 수 년쯤에 감독판을 보고나서야 비로소 스토리 전개가 이해가 됐고 그 당시 이 영화를 추억을 다시 재편해야했다. ‘기억’, ‘기록’이라는 게 끊임없는 ‘조작’되는 과정임을 확인하면서 말이다. 결국 역사란 ‘무엇을 기억하고 망각(삭제)하려는 개인과 집단의 의지’의 구현일 뿐이다. 사실, 진실이라는 게 벌써 그걸 논하는 순간부터 이미 허상이다.

이 허상을 1989년에 타계한 세르지오 레오네 감독은 웅장한 스케일의 대서사시로 완성했다. 누구나 한번쯤 이상은 봤을 <황야의 무법자>시리즈로 그는 이미 ‘마카로니 웨스턴’의 거장으로 통했다. ‘폭력’에 대한 타자의 시선으로 일관된 절제와 냉정은 <원스어폰>에도 관철된다. 구조적 모순에서 발생될 수밖에 없는 약자의 저항의 폭력은 그 절제와 냉정 속에서 긍정을 의미를 획득한다. 즉 약육강식으로 아무나 죽이는 것이 아니라 죽일 이유가 명확할 때만 죽이는 미학이다. <원스어폰>은 그의 마지막 작품이었다. 세르지오 레오네는 ‘러시아혁명’을 영화로 기획하다가 세상을 떠났다하니 그가 그려냈을 러시아혁명의 서사가 어떠했을지 빛을 못 본 게 못내 아쉽다.

<원스어폰>의 확장판이 나왔지만 또 다른 확장판이 또 나올지 모르겠다. 아니 또 나올 가능성이 농후하고 기대된다. 원래 <원스어폰>의 가편집본은 무려 열 몇 시간 분량이었다고 한다. 세르지오 레오네가 그려냈던 <원스어폰>의 1900년부터 1960년대까지의 시간과 공간의 인간 군상들의 형형색색의 세세한 이야기가 몹시 궁금하며 그 거대함을 치밀하게 구상했던 레오네의 머릿속이 놀라울 뿐이다.

이 영화를 본 사람들이라면 30년 만에 배신했던 ‘맥스’를 만났지만, 자신을 살해해 달라는 맥스의 제안을 ‘누들스’가 거절하는 장면을 기억할 것이다. 그리고 뒷문으로 빠졌나왔을 때 쓰레기차가 있었고, 누구나 맥스라고 생각했을 한 인물이 뒤따른다. 이어 쓰레기차가 분쇄기를 돌리며 출발하고, 따라 나왔던 맥스는 없다. 궁지에 몰린 맥스가 쓰레기 분쇄기에 뛰어 들어갔을 이라고 누구나 생각했다. 그리고 영화는 영화 처음에 나왔던 미국의 제2국가(國歌)라는 <신이여 미국을 축복하소서>(God Bless America)를 다시 틀어 재낀 한 무리의 남녀가 술에 취해 차에 탄 채 소란스럽게 지나가며 영화는 끝난다. 그런데 말이다. 맥스 역을 맡았던 ‘제임스 우즈’는 나중에 술회하기를 자신이 그 마지막 신을 찍은 적이 없었다고 한다. 그럼에 대신 대역이 찍었을까. 아니면 정말 맥스가 뛰어든 게 아니면 스토리는 또 어떻게 되나.

내가 기억하는 <원스어폰>의 가장 압권인 장면은 이 장면이 아닐까. 동네 건달 두목 ‘벅시’에 대항하여 누들스, 맥스 등 어린 악당들은 몰래 딴 주머니를 찬다. 이때 어린 악당들을 손봐주려는 총을 든 ‘벅스’와 마주치자 슬로모션의 화면 속에서 팬플루트로 처절하게, 격정적으로 <Cockeye’s Song>이 울려퍼진다. 그리고 총에 맞은 꼬마 ‘도미니크’는 다시 잔잔한 <원스어폰>의 테마음악이 흐르며 누들스 품 안에서 ‘나 미끄러졌어’라는 말을 남기고 숨을 거둔다. 이 죽음은 누들스의 과거와 현재를 관통하는 고통의 본질이 된다. 기억이란 허상이다. 그러나 그 허상은 고통으로 늘 ‘실제’가 된다.