再见欧洲,庆幸这一个十年没有错过

不知觉中已经结束了欧洲四大国际艺术展览之旅,两年一次的「威尼斯双年展」、五年一次的「卡塞尔文献展」、十年一次的「明斯特雕塑展」、一年一次的「奥地利电子艺术节」,庆幸这一个十年没有错过,下一个十年一定会再次重遇。

跟着李欣频和林书民老师一起,借着「艺术家」、「策展人」、「创意人」、「作家」......等各种角色的多重眼光重新观察世界,观察美。

我常对自己说:

这一辈子,如果不能知道什么是美,那就白活了

对这个问题的执念一路缠绕着我,逼着我仔细斟酌每一句解读,追寻遇见的每一件作品。一路上不断涌入的信息冲击着头脑,笔记本上密密麻麻的字符分成两派相互拉锯,从最开始每天上千字地逐字记录老师和导览的信息,到后期逐渐书写更多自己的想法、思考,好像有一扇门,吱呀吱呀地一寸一寸被推开,恐惧与陌生的灰尘散落一地,走出来的那个人用大自然在出生时赋予的最精致感官,重新感受生活与艺术。

原来欣赏美是我们与生俱来的能力,只是有时我们忘记了,害怕了,误解了,不敢去面对自己。

感谢两位老师带我们找到了一个最重要的认识艺术的角色——「自我」。

对比出发前,这一刻的自己早已变换了模样,因为自此以后:

四大展览以及各个美术馆陈列的作品已经融入血液,将在未来的创作中迸发新的生命;

圣马可广场百年咖啡馆前琴弦与黑白键的舞蹈声随时可以点击播放,振颤在耳边;

明斯特的教堂钟声下,梦幻泡沫时常飘舞在卧室里、街道边、办公桌前,让人瞬间进入梦境;

百水公寓跳跃的的曲线和缤纷的色彩逐渐蔓延至家中,来自自然的植物盎然生长在墙面与屋顶;

......

每一次旅行都打开了一个平行宇宙,就像欣频老师在非洲原始部落纪录片作品前所说:

当我们离开一个国家,有一部分的自己留在了那里,这些不同的自我,就像同时展开的不同视窗,随时切换。

听到这句的时候异常感动。

旅行并不随离开而停止:我们从未被时间,被空间所限制,所有经历的一切一直存在,那个在印度内观的女孩,独自穿越半个美国的女孩,在埃及把斋的女孩,在土耳其滑翔的女孩......她们一一归来。

随时可以出走,也随时可以回归。

生活的每一刻,都可以在旅行。

即使这么说了,心里还是依依留恋着刚刚结束的旅程,重新回到日常生活总让人有恍若隔世的错觉,踩着刚刚跳脱回现实的隔离感,用俯视的角度,可以更清晰地审视自己的生活,看着眼下那个奔跑的小人儿,我不禁问她:

究竟什么是「效率」与「有用」?

在这里特别想为大家展现一个作品:

这是威尼斯双年展里Mladen Stilinović的一个带有反讽意味的观念艺术作品,叫做《Artist at Work》,照片里的艺术家本人正睡在板凳上,周围摆放着他的艺术品。

世俗往往认为认为艺术家在做浪费时间的无用之事,而Mladen Stilinović就在作品里让你看到你想看到的艺术家的「懒惰」,但你看不到的,是他脑海中灵思的涌现,是他潜意识中创意的萌发。

我们看不到,因为「效率」与「有用」的眼镜将「创意」与「想象」过滤掉了。

我喜欢生活有拼劲儿,所以我努力奔跑,但奔跑就可以「最快」到达终点么?

终点在哪里,在那里等待我的「有用」为何物?

当我们深陷「有用」的牢笼,不知头顶悬挂两把利剑:一来,我们认为的「有用」未必真的有用,于是我们盲目地做着一件未来可能徒劳之事而浑然不知;二来,我们看不到的「无用」价值,被认知边界区隔在对岸,层层迷雾遮挡,我们以为是一座不必登陆的孤岛,熟不知对面站立在繁华之处的人看我们,才是孤岛本身。

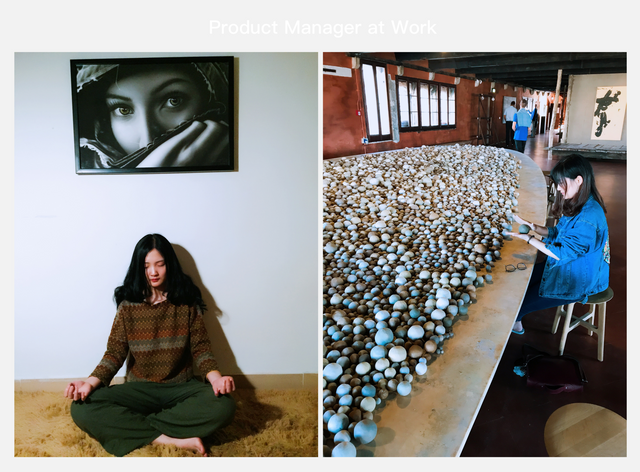

以此为启发,下面我要隆重介绍我最新的“观念艺术作品”:

左图为内观冥想,右图为在威尼斯参与「INTUITION(直觉)」展览中一个艺术品的共创。

这些「无用」之事能创造什么?以后慢慢为你揭晓答案。