[PEDIATRÍA] Coqueluche y Síndrome coqueluchoide: La tos de los cien días

¡Buenos días!

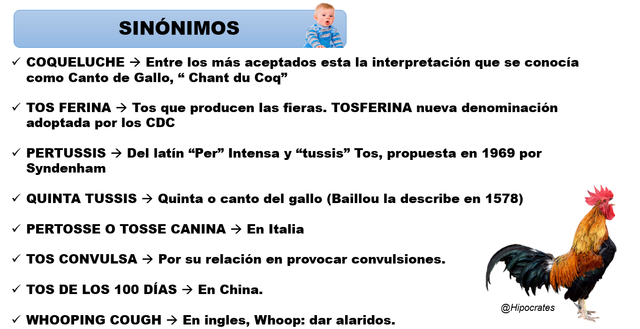

La tos ferina o coqueluche, es una infección aguda de las vías respiratorias, más graves en niños pequeños, cuya descripción data del siglo XVI. Syndenham fue el primero en emplear el término pertussis (tos intensa) en 1670; este término es preferible al de tos quintosa, porque no todos los pacientes presenta la “quinta o canto del gallo”.

A lo largo del tiempo, esta patología se ha conocido con distintos nombres, motivo por el cual es importante conocerlos, para que estemos instruidos y atentos al escuchar alguno de ellos.

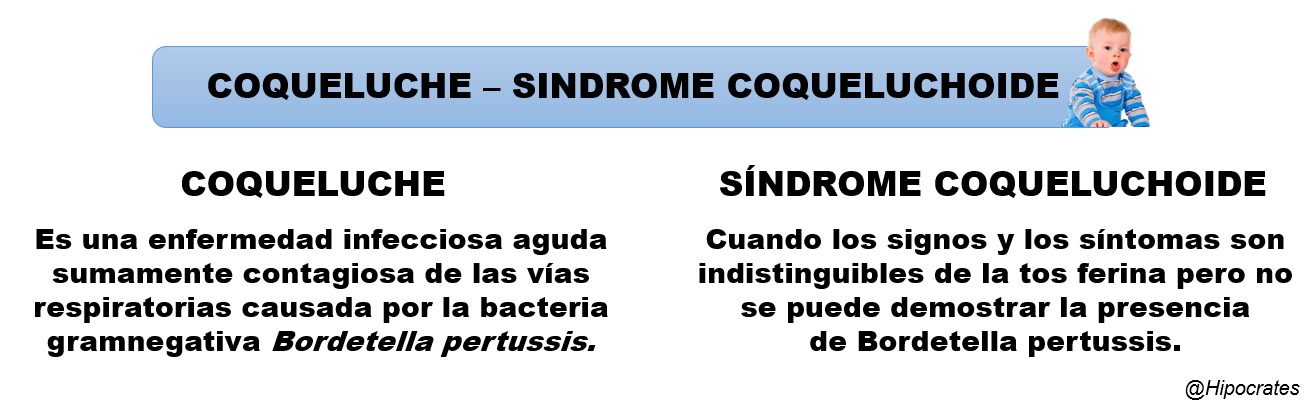

El coqueluche debe diferenciarse del síndrome coqueluchoide. Esto principalmente radica en su agente etiológico.

El Síndrome coqueluchoide es un término que se ha utilizado para incluir aquellos pacientes que presentan un cuadro clínico indistinguible de tosferina, además de no identificar la presencia de Bodetella pertussis. Los agentes involucrados pueden incluir virus y bacterias, entre los que destacan H. influenzae, Moraxella catarrhalis, M. pneumoniae, Adenovirus, Influenza virus, Parainfluenza 1-4, Virus sincitial respiratorio, citomegalovirus y virus de Epstein Barr.

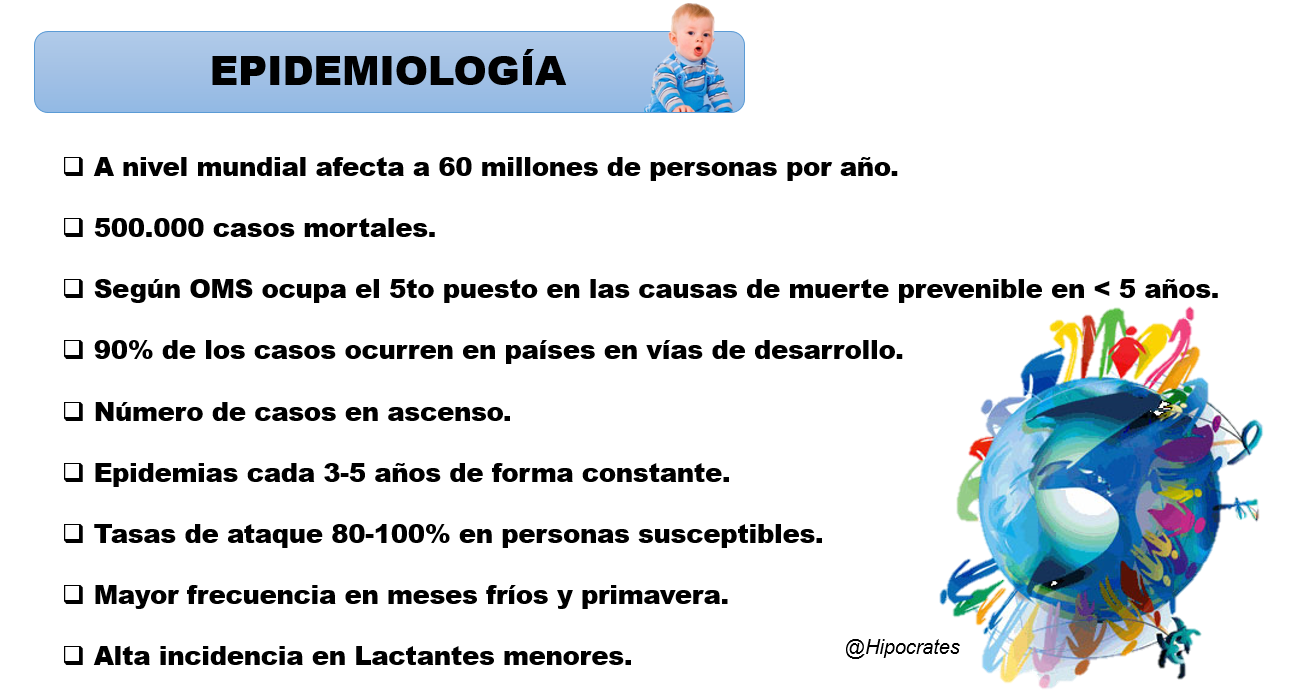

Epidemiología

La tosferina es una enfermedad muy contagiosa, con tasas de ataque de hasta el 80% en personas susceptibles. La transmisión es por vía respiratoria, máxima antes de la aparición de los primeros síntomas y se extiende al menos 2 semanas después del inicio de la tos paroxística. Los casos a nivel mundial continúan en ascenso. Dicho aumento en la incidencia ha sido atribuido a factores tales como: el incremento en la circulación de B. pertussis, disminución de la inmunidad inducida por la vacuna en adolescentes y adultos, disminución de las coberturas vacunales en ciertos países desarrollados, mayor uso de notificaciones y el uso de pruebas diagnósticas más precisas.

Sin embargo, en Venezuela los casos de Coqueluche vienen “en descenso”, pero desafortunadamente no es debido a la disminución de su incidencia sino más bien a la gran escasez de métodos diagnósticos que confirmen la presencia de B. pertussis. Por lo tanto el diagnóstico que se maneja en la mayoría de los pacientes es el de síndrome coqueluchoide, desconociendo de forma considerable las tasas epidemiológicas de la Tos ferina en el país. El síndrome coqueluchoide es entonces uno de los diagnósticos más frecuentes en las emergencias pediátricas con cifras desbordantes de casos a nivel nacional.

Bordetella pertussis

Es el bacilo aislado en 1906 por Borget y Gengou, incluido en el género Bordetella en el que se engloban la Bordetella pertussis, la B. parapetussis y la B. bronchiseptica. La B. pertussis es un bacilo gramnegativo muy pequeño (0,5-1 u) inmóvil, encapsulado y de forma cocobacilar que se cultiva bien en el medio de Borget-Gengou a base de patata glicerinada, agar y sangre. En cultivos recientes, los bacilos lisos y encapsulados; las colonias tienen forma de cúpula, son translúcidas; se designan como fase I, que es la forma virulenta y antigénica del bacilo; en esta fase posee fimbrias, que son unas largas y finas prolongaciones a las que se atribuye la capacidad de los bacilos para adherirse a los cilios del epitelio del árbol respiratorio. En las resiembras las colonias aparecen rugosas, el bacilo pierde la cápsula y el aspecto liso, con cambios progresivos en sus características y propiedades, con son atenuación de la envoltura proteica de la célula y disminución de los requerimientos nutricionales. Esta evolución se designa como fases II, III y IV, en ellas han desaparecido las fimbrias, por lo que pierden su capacidad de adherencia a los cilios, siendo ocasionadas por sucesivos cambios estructurales del ADN en su genoma.

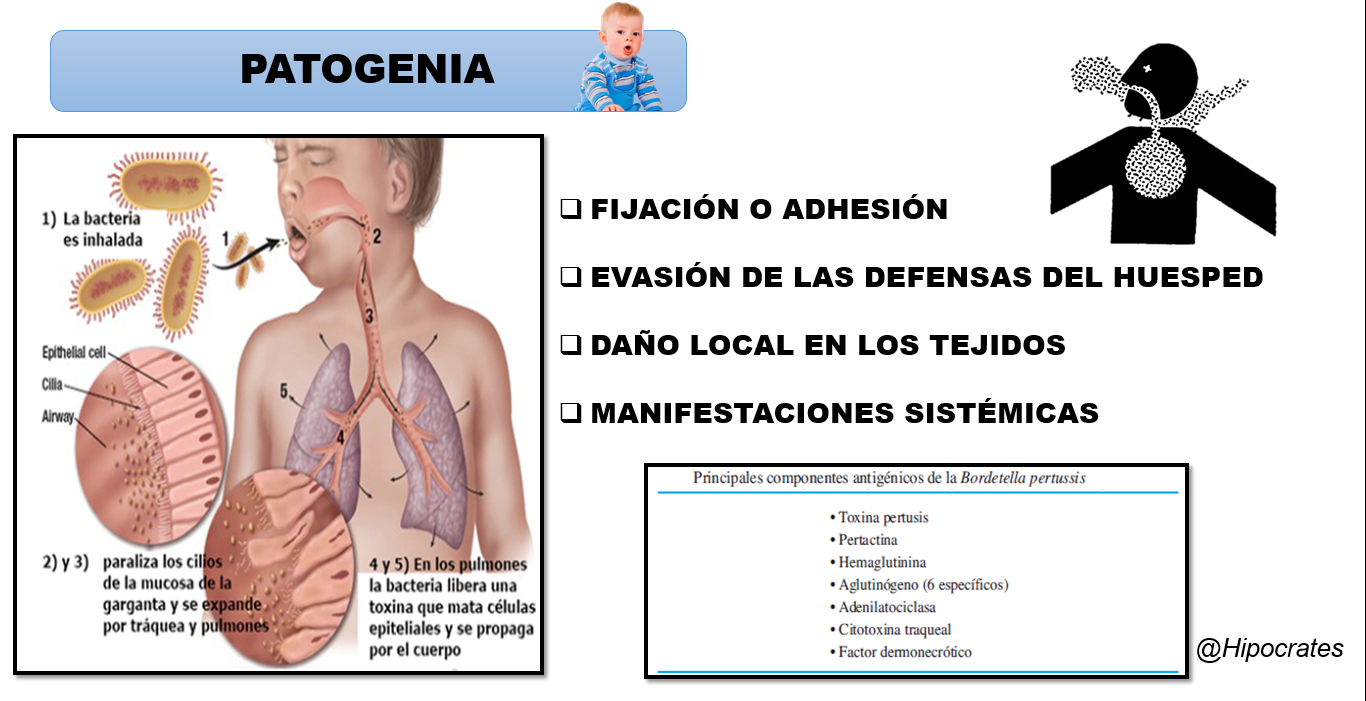

Patogenia

La bacteria B. pertussis (microorganismo cuyo único huésped es el humano) posee un marcado tropismo por los cilios del tracto respiratorio y se multiplica en la mucosa. Por lo general entra en el huésped a través de la vía aérea, es atrapada por el moco y posteriormente las células ciliadas eliminan los fragmentos de mucina que contienen bacterias. La colonización epitelial respiratoria persiste durante varias semanas y se asocia con ciliostasis (detención del movimiento de los cilios) y daño localizado del epitelio y el tejido mesenquimatoso subyacente.

B. pertussis se une preferentemente a las células ciliadas y se multiplica en su superficie, con lo que al final les provoca la muerte a causa de la producción de sus compuestos tóxicos. Los efectos sistémicos se deben a las toxinas liberadas por la bacteria cuando se multiplica en el tracto respiratorio. Como B. pertussis se localiza exclusivamente en los cilios del epitelio respiratorio y sus efectos sistémicos se producen en tejidos distantes, aun después de la desaparición del microorganismo, se ha propuesto que la tos ferina es una enfermedad mediada por toxinas, entre las cuales la más importante es la toxina pertussis. La unión de la toxina pertussis (solo B. pertussis expresa esa toxina, la proteína más virulenta) a los neutrófilos polimorfonucleares (PMN) aumenta la cantidad de CR3 (receptor de complemento de tipo 3) en la superficie de esas células y la presencia de toxina pertussis y hemaglutininas filamentosas estimula la fagocitosis de B. pertussis.

Entre los factores que se ha descrito que intervienen en la patogenia de la enfermedad figuran la sustancia capsular (que le brinda protección efectiva al microorganismo), las vellosidades o pili ( que intervienen en la adherencia), la pertactina (una proteína de la membrana externa), la hemaglutinina filamentosa (proteína antigénica que por su carácter de fimbria actúa como adhesina bacteriana), la toxina pertussis (que favorece la adherencia a las células epiteliales y la linfocitosis y tiene actividad de ribosilación del ADP de manera análoga a la toxina del cólera), la toxina citotóxica traqueal (que inhibe la síntesis de ADN de las células ciliadas y causa ciliostasis y finalmente la muerte de las células epiteliales con lesiones locales en la mucosa que provocan el inicio de la tos), la endotoxina (un componente de la pared celular de las bacterias gramnegativas) y otras toxinas (adenilciclasa, toxina dermonecrótica y hemolisina).

En síntesis, Bordetella pertussis llega al tracto respiratorio y se adhiere a la superficie epitelial (cilios) de la tráquea y los bronquios. Esa unión está mediada fundamentalmente por la hemaglutinina, aunque también intervienen la pertactina, las fimbrias y la toxina pertussis. Una vez que llega a esa zona el microorganismo se multiplica con rapidez e interfiere sobre la acción ciliar pero sin invadir la sangre. B. pertussisproduce toxinas y sustancias que irritan las células superficiales (toxina dermonecrótica, citotoxina traqueal) y así provocan tos y linfocitosis. La citotoxina traqueal también produce ciliostasis, lo que altera la defensa mucociliar. Aparecen zonas de necrosis en el epitelio e infiltración polimorfonuclear, inflamación peribronquial y neumonía intersticial. Los bronquios más pequeños se obstruyen a causa del moco y producen atelectasia y disminución de la oxigenación, lo que determina la aparición de convulsiones. Por último, la toxina pertussis y la adenilciclasa pueden determinar la inhibición de las células fagocíticas.

Cuadro clínico

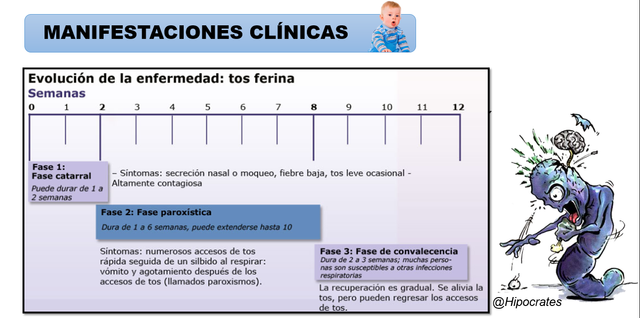

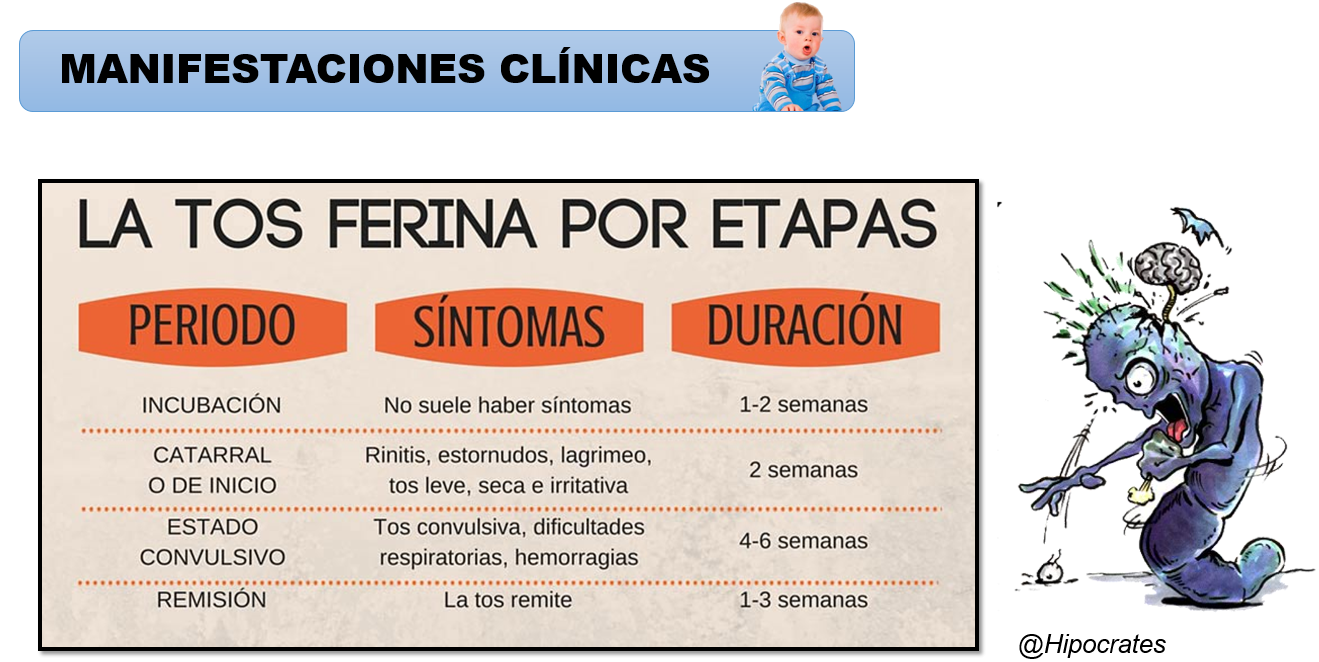

El período de incubación es de 6 a 20 días, generalmente 7 a 10 días. El cuadro clásico de coqueluche dura entre 6- 12 semanas y se han descrito 3 fases clínicas:

1. Período catarral: de mayor contagiosidad. Duración 7 a 14 días. Se presenta como una infección respiratoria alta con rinorrea, odinofagia y tos. La tos se hace progresiva e intensa hasta llegar a la fase de estado. Generalmente el curso es afebril o con fiebre baja.

2. Período de estado: duración 2-6 semanas. Se inicia el cuadro de tos en crisis, salvas o paroxismos llamada también tos quintosa (por 5 episodios de tos seguidos), acompañado al final por un estridor inspiratorio conocido como “gallito inspiratorio”. Puede haber cianosis y vómitos asociados a la tos, compromiso del estado general y rechazo alimentario. En el período intercrisis el paciente se ve estable y en general sin dificultad respiratoria. Sin embargo posterior al paroxismo se observa agotado y muy decaído.

3. Período de convalescencia: Es la etapa final. La tos comienza a disminuir en forma progresiva, ya no ocurre en crisis, pero puede persistir hasta por 2-6 semanas. Es importante tener en consideración que futuros cuadros virales en este periodo pueden reproducir la tos paroxística en forma reiterada.

Los lactantes menores de 3 meses de edad no muestran los estadios clásicos. El estadio catarral dura pocos días o pasa desapercibido y, entonces tras un sobresalto sin importancia como una corriente de aire, una luz, un sonido, una succión o un estiramiento, un lactante de poca edad aparentemente sano comienza a asfixiarse, a respirar con dificultar y a agitar las extremidades, y presenta enrojecimiento facial. La tos puede no ser prominente, especialmente en la fase inicial. Es poco frecuente ver “el gallo” (esfuerzo inspiratorio masivo) en los lactantes menores de 3 meses al final de un episodio paroxístico y que no posean tamaño o la fuerza muscular para crear una brusca presión intratorácica negativa. Después de un episodio paroxístico de tos puede haber apnea y cianosis. La apnea puede ser el único síntoma.

Examen físico

Los hallazgos al examen físico pueden incluir: compromiso del estado general, baja de peso (por rechazo alimentario, vómitos), petequias faciales y hemorragias subconjuntivales por tos y vómitos. El examen pulmonar suele ser pobre, con escasa signología. Durante el período intercrisis el lactante se ve bien. Sin embargo, cuando se presenta la tos paroxística, puede presentar cianosis y gran sensación de angustia a quienes lo observan.

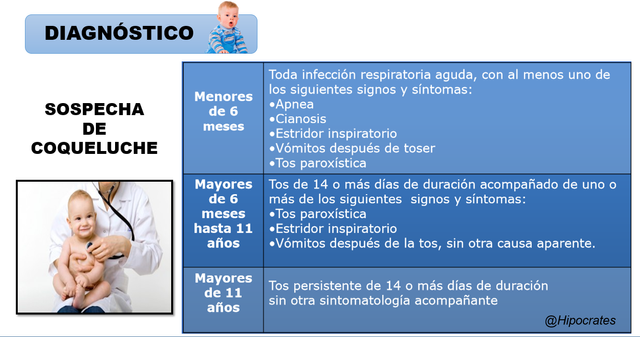

Diagnóstico

Una vez tenida la sospecha clínica de Coqueluche se procede a realizar los estudios paraclínicos pertinentes. Principalmente el cultivo en búsqueda del aislamiento de la bacteria B. pertussis. Se realiza hematología completa donde comúnmente se observa aumento de la cuenta blanca a expensas de linfocitos (>20.000 cels.). En la Rx de tórax no se evidencian cambios a menos que exista su principal complicación que es la neumonía.

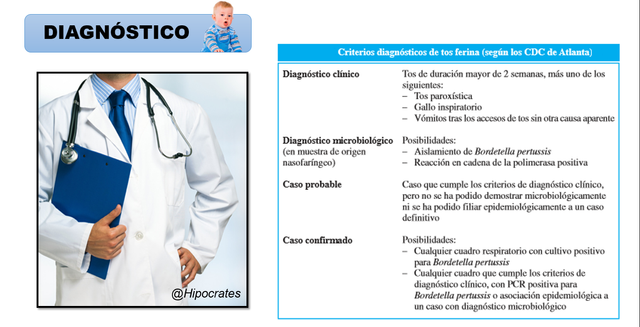

Existe también una serie de criterios diagnósticos según la CDC de Atlanta.

Tratamiento

Tratamiento de soporte es lo principal.

Hidratación: Es fundamental aportar una buena hidratación ya sea oral o endovenosa. La hiperémesis es frecuente por lo que se recomienda una alimentación a tolerancia y fraccionada.

Alimentación: Según tolerancia y preferencias del menor. Preferir alimentos fríos y de consistencia suave, como flan y yogurt, para no estimular la tos. Si el paciente es un lactante no debe suspenderse la lactancia materna.

Reposo relativo, ya que el estado general entre accesos de tos tiende a ser bueno, pero no puede realizarse actividad física moderada o intensa. deben mantenerse en un ambiente tranquilo, con estímulos de baja intensidad.

Aislamiento

-Ambulatorio: los niños menores de 6 años con diagnóstico de Coqueluche no deben asistir a jardín infantil o colegio hasta completar 5 días de tratamiento antibiótico.

Hospitalario: Debe mantenerse aislado durante 5 días de tratamiento antibiótico. (El Coqueluche es patología de notificación inmediata y diaria .)

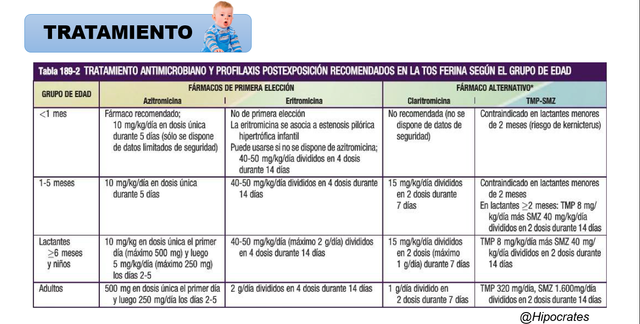

Antimicrobianos: Si bien los antibióticos son efectivos en erradicar a Bordetella pertussis, son eficaces para disminuir los síntomas clínicos solo si se inician en la fase catarral . Los tratamientos acortados (5-7 días) versus el clásico de 14 días han demostrado ser igualmente efectivos. Ños macrolidos son los ATB de elección, principalmente la eritromicina.

Eritromicina: es el macrólido mas usado. Sin embargo, numerosos reportes han demostrado igual efectividad usando otros macrólidos de buena penetración intracelular. Produce con frecuencia (40%) síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, mala tolerancia oral y diarrea lo que disminuye notablemente su adherencia a tratamiento .Es de bajo costo y fácil acceso. No se recomienda para los menores de 4 semanas por la asociación con estenosis hipertrófica del piloro (descrito hasta en el 3.5% de los pacientes).

Su efectividad no ha sido demostrada, pero se indican en un intento de mejorar las manifestaciones clínicas.

Broncodilatadores: No tienen gran efecto, ya que la tos no es producida por broncoconstricción, sino por irritación.

Antitusivos: Sin evidencia que demuestre su utilidad.

Corticoides: Sin evidencia de utilidad, sin embargo son comúnmente usados en la practica diaria.

Gamaglobulina hiperinmune anti pertussis: Se sugiere para pacientes graves donde ha demostrado disminución de apneas y bradicardia asociada.

Leucoferesis y exanguineo transfusión: utilizada en reportes para pacientes con leucocitosis severas.

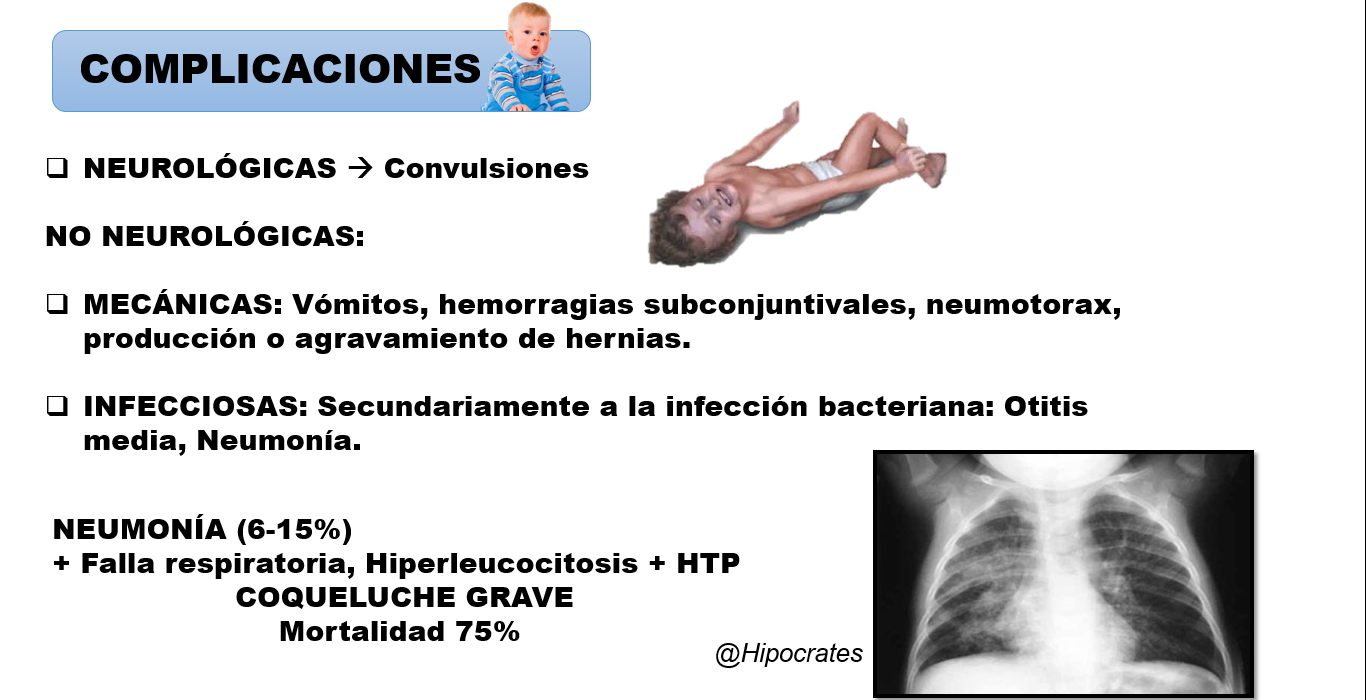

Complicaciones

La principal complicación es la neumonía. Aunque pueden aparecer otras como otitis media, deshidratación por los vómitos, hemorragias conjuntivales e incluso agravamiento de hernias y en el peor de los escenarios un neumotórax. En cuanto a las complicaciones neurológicas, en raras oportunidades se pueden asociar convulsiones.

Se considera Coqueluche grave cuando el mismo se complica con Neumonía, falla respiratoria, Hiperleucocitosis e hipertensión pulmonar, teniendo una elevada mortalidad de un 75%.

Criterios de hospitalización

Todo paciente con coqueluche debe ser ingresado si cumple con alguno de los siguientes criterios:

Prevención

El método primario para prevenir la tos ferina es la vacunación. No existen pruebas suficientes para determinar la eficacia de los antibióticos en los pacientes que han estado expuestos a la infección pero se encuentran asintomáticos. Aun así, los antibióticos profilácticos siguen utilizándose con frecuencia en los pacientes expuestos y con alto riesgo de enfermedad grave (como los lactantes).

La medida de control más eficaz es mantener el nivel más alto posible de inmunización en la comunidad (inmunización de grupo). El tratamiento con determinados antibióticos, como la eritromicina, puede acortar el período de contagio. Las personas infectadas o con probabilidad de estarlo deben mantenerse alejadas de los niños pequeños y los recién nacidos hasta recibir el tratamiento correcto. El tratamiento de las personas en contacto cercano con casos de tos ferina también es una parte importante de la prevención.

Vacunas

Ni la infección natural por Bordetella pertussis ni la vacuna confieren inmunidad duradera.

El principal método de prevención es la vacuna. En la actualidad hay 2 tipos:

-Pertussis de células enteras : la más antigua (1940). Confiere inmunidad entre un 70-85% los primeros 3 años post vacunación con 5 dosis. Posteriormente la inmunidad va decayendo hasta aprox. 12 años en que prácticamente no se detectan anticuerpos.

-Pertussis acelular: posee un inmunogenicidad y eficacia similar a la de células enteras , pero es menos reactogénica.

Ambas vacunas no reducen la colonización naso-faringea de Bordetella por lo que es difícil controlar su circulación aún en poblaciones vacunadas.

Profilaxis antibiótica:

Sólo se consideran contactos con riesgo de enfermedad grave o complicada a los siguientes pacientes:

Lactantes < 1 año, independiente de su estado vacuna.

Lactantes hasta los 2 años de edad con esquema de vacunación menor a 3 dosis.

Mujeres embarazadas en el último trimestre.

Adultos mayores de 65 años.

Niños y adultos con afecciones cardiopulmonares crónicas

Hospitalizados en la misma sala que el caso donde no se cumpla con la separación entre paciente y paciente de 1metro

Personal de salud y profesorado expuesto al riesgo en caso de brotes.

La profilaxis incluye los mismos antibióticos usados en el tratamiento:

Eritromicina: 50 mgr /kgr/día en 4 dosis por 7 día

Claritromicina 15 mgr/Kgr/día en 2 dosis por 7 días

Azitromicina: 10mgr/Kgr el día 1 y luego 5 mgr /kgr desde el día 2-5.

Se recomienda observar el comportamiento de los contactos durante los 14 días siguientes, en caso de iniciar síntomas obtener muestras para confirmar etiología.

Congratulations @hipocrates! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word

STOPCongratulations @hipocrates! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word

STOPexcelenete post