Lintas Ruang dan Waktu Nilai Sastra

Oleh Ayi Jufridar

SEBUAH kejadian dengan magnitude luar biasa seperti gempa dan tsunami di Aceh, merupakan sumber inspirasi bagi banyak penulis. Bukan hanya para sastrawan, semua profesi bisa memberikan analisis menurut disiplin ilmu masing-masing. Para ahli geologi melakukan riset dan analisa, mengapa gempa dan tsunami terjadi. Mereka melihat juga dampak positif dan negatifnya. Misalnya, apakah gempa tersebut menyebabkan terbentuknya jebakan (trap) di perut bumi yang akan menampung kandungan gas.

Para sosiolog melihat dari aspek sosial akibat bencana tersebut. Kehidupan para korban dan sebagainya. Para ekonom menganalisa dari aspek ekonomi, salah satu yang paling faktual adalah inflasi di Aceh yang bergerak di atas 6 persen atau melampaui inflasi nasional. Dan para jurnalis membuat analisa jurnalistik seperti etika meliput di daerah bencana yang harus dilakukan dengan penuh empati terutama terhadap korban.

Banyak sastrawan mendapatkan inspirasi menulis dari sebuah bencana. Albert Camus, sastrawan Perancis, mendapatkan Nobel berkat novel Sampar yang bercerita tentang wabah penyakit sampar yang melanda sebuah daerah.

Gempa dan tsunami di Aceh juga melahirkan banyak karya sastra, baik dari tangan penulis lokal maupun nasional. Karya-karya tersebut tidak saja lahir dari kelatahan kreatifitas, tapi lebih jauh lagi adalah mengisi sebuah episode kelabu dari sebuah bencana, untuk kita bercermin di masa mendatang. Banyak novel karya penulis Aceh mendapatkan penghargaan di dalam dan luar negeri, sebagai bukti bahwa momentum bencana yang terjadi tidak dengan serta merta melahirkan karya instan tanpa nilai. Karya-karya penulis Aceh seperti Azhari, Mustafa Ismail, Sulaiman Tripa, Nasier Age, dan Arafat Nur (sekadar menyebut beberapa nama), adalah karya berkelas yang mempunyai nilai sejarah, edukasi, sekaligus menghibur.

Kalau karya-karya tersebut lahir dari tangan penulis lokal (baca; Aceh), apakah kemudian mereka harus mengangkat nilai-nilai lokal dalam karya mereka?

Jawaban atas pertanyaan ini tentunya berpulang kepada penulisnya masing-masing. Diskursus mengenai masalah ini harus berangkat dari pertanyaan, apakah nilai-nilai lokal itu. Lantas, bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut secara universal?

Kita tak bisa mengklaim nilai-nilai universal sebagai nilai lokal. Pendekatan humaniora tidak bisa dilakukan untuk mengukur nilai-nilai ke-Acehan karena itu milik bersama, seluruh umat manusia di permukaan bumi ini tanpa memandang suku, agama, dan bangsa. Nilai-nilai universal ini melintasi ruang dan waktu.

Sastra lokal bukan berarti sastra yang disampaikan dalam bahasa Aceh. Bukan juga sastra yang mengambil setting di Aceh seperti kejadian tsunami. Sebelum mengklaim sebuah karya sastra lokal, kita harus selesai dengan definisi nilai-nilai budaya lokal. Tanpa perumusan nilai budaya lokal, kita hanya bisa meraba seperti apa sastra lokal. Perdebatan masalah sastra lokal ini di sebuah situs, tidak selesai karena perumusan nilai budaya lokal sangat absurd.

Namun, keharusan mengangkat nilai budaya lokal jangan sampai mengekang kreatifitas. Seperti disampaikan Ketua Komunitas Peradaban Aceh, Teuku Kemal Fasya, lokal atau interlokal, hana blem. Yang penting para penulis membuktikan keberadaannya dengan karya nyata, yang bisa dinikmati masyarakat luas, syukur-syukur tidak lapuk dimakan usia.

Untuk kondisi demikian, penulis Aceh sudah cukup berperan. Beberapa nama baru pada tahap “mengejutkan”, dan membutuhkan waktu lumayan lama untuk mengumpulkan energi kreatifitas. Tapi beberapa nama yang lain sedang menuju pada pendewasaan karya. Jika tetap memelihara kreatifitas, mereka akan berada jajaran terdepan sastrawan nasional. Karya-karya mereka tentunya tak bisa dipisahkan dari latar belakang sosial budaya ke-Acehan mereka, terutama yang lahir dan besar di Aceh.

Secara keseluruhan, nilai-nilai yang berlaku dalam sastra juga nilai universal yang melintasi ruang dan waktu. Sastra tidak terikat dengan lokasi dan waktu, bahkan untuk sastra sejarah politis sekali pun. Lihat saja komentar USA Today tentang tetralogi Pulau Buru-Pramoedya Ananta Toer. Dimuat dalam Rumah Kaca, komentar itu sungguh meyakinkan kita akan universalitas dalam karya sastra; “Penulis ini berada sejauh separoh dunia dari kita, namun seni budaya dan rasa kemanusiaannya sedemikian anggunnya menyebabkan kita langsung merasa seakan sudah lama mengenalnya – dan dia pun sudah mengenal kita – sepanjang usia kita.”

Lubang sastra

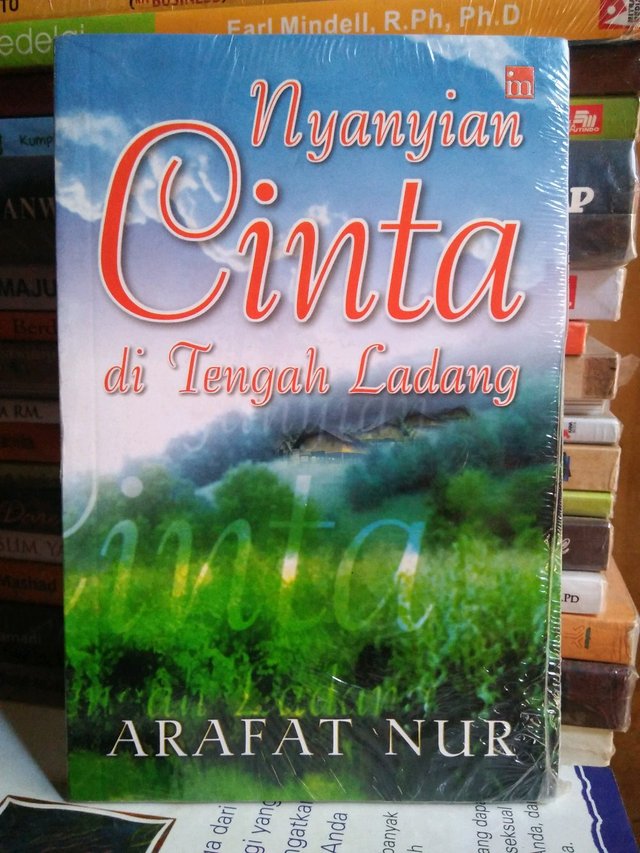

Sebagai penulis berusia muda, Arafat Nur cukup banyak mengangkat latar belakang Aceh dalam novel-novelnya. Bukan saja bersetting Aceh, tapi para tokohnya terasa Aceh banget, termasuk dalam dua novel yang diterbitkan bareng; Cinta Bidadari dan Nyanyian Cinta di Tengah Ladang (Pustaka Intermasa, Jakarta, 2007).

Menyimak kisah di kedua novel tersebut, langsung terasa ada pemaksaan kreatifitas di dalamnya. Dalam Cinta Bidadari, misalnya, tidak ada konflik terbangun. Urutan kisah tidak membuat pembaca hanyut di dalamnya. Penceritaan terlalu umum bahkan ada beberapa lubang yang sangat mengganggu. Misalnya saja, kalimat; lebih cantik dari bintang film India (hal 9). Apakah semua bintang film India itu cantik? Siapakah bintang film India tersebut? Cantik itu seperti apa? Apa definisi cantik? Kecantikan itu punya definisi berbeda bagi setiap orang. Kecantikan itu relatif. Tergantung siapa yang menilai. Akan lebih indah jika Arafat menjelaskan secara detail fisik gadis berjilbab tersebut sehingga terbayang di benak pembaca seperti apa wujudnya.

Cinta Bidadari juga terlalu menggeneralisir bahwa cewek Jakarta alergi dengan pakaian muslim. Memang gadis berjilbab di Jakarta tidak seperti di Aceh yang menjadi sebuah kewajiban karena regulasi bikinan manusia. Tapi, dalam kerumunan massa di halte, atau di mal di Jakarta, gadis berjilbab dengan mudah dijumpai. Meskipun harus diakui latar belakang pemakaian jilbab gadis di Aceh berbeda dengan Jakarta. Simak komentar Ayi, perempuan asal Jakarta yang bekerja di Aceh; gue lebih hormat pada perempuan berjilbab di Jakarta daripada Aceh. Di sini pakai jilbab karena dipaksa (Majalah Acehkini edisi Agustus 2007 hal 8).

Kekeliruan juga terasa pada kalimat jangan-jangan cewek itu memang tuli, alias bisu! (hal 11). Padahal, kita tahu bahwa tuli dan bisu itu berbeda. Demikian juga dengan penggambaran si bidadari yang disebutkan memakai gaun gamis dengan celana kulot yang berganti warna. Benarkah baju gamis biasa dipadu dengan celana kulot? Bukankah gamis itu gaun terusan panjang sehingga tidak perlu dipadu lagi dengan celana kulot.

Selain itu, penggunaan gaya bahasa Sunda di hal 21 tidak tepat hingga terasa tokoh tersebut bukan orang Sunda. Ketika Harist, tokoh utama, ditraktir makan bakso oleh Asya selepas maghrib, cowok itu malu-malu menerimanya dan mengatakan sudah sarapan. Padahal, sarapan itu bermakna makan pagi. Barangkali jawaban yang tepat adalah sudah makan malam.

Selanjutnya, sebagai stopper dia (baca; Harist) berhasil dua kali membobol gawang lawan (hal 35). Stopper adalah posisi palang pintu di barisan pertahanan. Bila berhasil mencetak dua gol, maka kemungkinannya ada tiga. Pertama, kedua gol tersebut lahir dari penalti sehingga eksekusinya diambil pemain bawah seperti Harist. Kedua, terjadi tendangan bebas dan Harist berhasil membobolkan gawang lawan. Dan ketiga, Harist melakukan overlapping dari bawah hingga berhasil mencetak gol. Sayangnya, Arafat tidak mengajak pembaca untuk menonton langsung Harist mencetak gol. Tidak ada penggambaran seperti apa gol tercipta hingga pembaca tidak merasakan emosi di lapangan.

Beberapa persoalan di atas membuktikan tidak ada pendalaman dari lahirnya cerita tersebut. Kendati sebuah karya sastra merupakan produk fiktif, tetapi penting bagi penulis untuk membuat karya selogis mungkin. Untuk itu pentingnya riset dalam sebuah karya sastra. Sepintas masalah itu memang kecil, tapi sangat mengganggu kenyamanan pembaca.

Kondisi itu juga terlihat pada Nyanyian Cinta di Tengah Ladang. Cerita ini berlatar belakang konflik Aceh menjelang penandatanganan MoU Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Banyak penggunaan frasa Aceh dalam novel itu terasa tidak pada tempatnya, sekadar menyampaikan ke pembaca bahwa lokasinya di Aceh, dan tokohnya juga orang Aceh. CoHA yang sebenarnya merupakan perjanjian penghentian permusuhan, diterjemahkan sebagai perjanjian gencatan senjata. Demikian juga dengan penjelasan panteu yang dibuat definisinya, padahal padanannya dalam bahasa Indonesia adalah gazebo (hal 48).

Penyebutan daun sikhoh-khoh (hal 30) yang diakui Arafat karena tidak tahu bahasa Indonesia apa (apalagi istilah latin), sebenarnya bisa ditelusuri di internet. Sayangnya, Arafat tidak memanfaatkan kekayaan mesin pencari di internet.

Namun, dari segi konflik, Nyanyian Cinta di Tengah Ladang lebih terasa kental dibandingkan dengan Cinta Bidadari. Kita seperti diseret ke tahun 2005 ketika membaca novel tersebut, masa yang sangat menentukan dalam proses perdamaian di Aceh.

Jujur saja, saya sedikit kecewa membaca dua novel Arafat Nur tersebut. Mulanya, saya mengharapkan akan menjumpai konflik dan gaya penceritaan memikat seperti novel Arafat sebelumnya, Percikan Darah di Bunga (Zikrul Hakim, Jakarta, 2005). Novel yang juga berlatar belakang konflik Aceh itu, terasa sangat berkarakter, penuturannya memikat dan bisa dinikmati. Tak ada kerikil-kerikil yang sangat mengganggu.

Lepas dari kekurangan (dan juga kelebihan) kedua novel tersebut, dua jempol harus diacungkan kepada produktivitas Arafat Nur. Untuk saat ini, Arafat merupakan novelis Aceh yang paling produktif. Kreatifitas dan keseriusannya dalam menulis, di tengah kesibukan sebagai wartawan, patut menjadi contoh para penulis muda. Keterbatasan waktu bukan hambatan bagi Arafat untuk menulis, hal yang paling banyak dikeluhkan wartawan lainnya dalam menulis.***

Setelah membaca informasi di atas, saya malah jadi ingin tau lebih jauh lagi tentang sosok yang di bicarakan tadi. Oh iya, Arafat Nur itu orang Paloh Lada ya @ayijufridar ?

Arafat Nur adalah sastrawan Indonesia asal Aceh. Kini bermukim di Ponorogo. Tulisan di atas pernah kami bahas dalam bedah buku di Lhokseumawe, ketika Arafat masih tinggal di Lhokseumawe.

Hebat @arafatnur, saya pernah baca beberapa postingannya di Steemit, meski sudah lama

vakum, memang tulisannya enak di baca, seakan kita ikut terbawa dalam cerita yang ia tulis. @ayijufridar juga bagus sekali membagikan informasi tentang setiap peristiwa. Penulis Aceh memang sangat membanggakan 👍👍👍

Pubuet keudeh jioh that Tgk Arafat, pue ka gejak beut lom bak Dayah Wali Songo, Ponorogo?

Bang @arafatnur kana dara baro sideh. Sira jak merureunoe reog Ponorogo.

Penulis yang berjaya di masanya tentu telah berhasil berkreativitas membawa kearifan lokal menjadi universal. Jika tidak berhasil, ya memang terkesan konfliknya sama sekali tidak berkembang.

Itu sebabnya penulis sangat diharuskan banyak membaca agar kearifan lokal justru menjadi sesuatu yang "kaya".

Tidak semua karya satu penulis berhasil, namun tentu ada karya yang bisa membawa penulis itu pada kejayaannya. Bahkan penulisnya sendiri tidak tau karyanya yang mana yang akan sukses di pasaran. :)

Thanks for your sharing, @ayijufridar

Regards,

@anggreklestari

[Realityhubs Curator]

Benar sekali @anggreklestari.rhb. Dalam hal mengangkat isu lokal (baca: Aceh) menjadi isu nasional, Arafat Nur sudah berhasil. Bahkan ia berhasil mengangkat tema lokal menjadi isu internasional karena beberapa karyanya diterjemahkan dalam English.