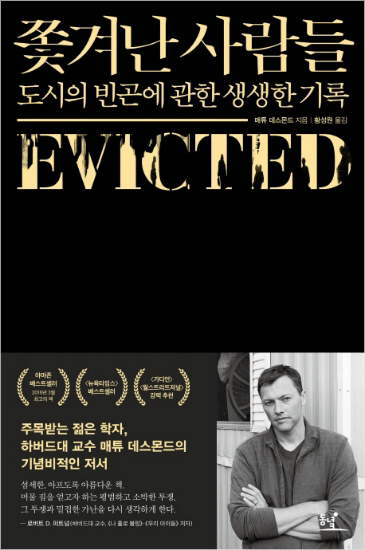

가난에 대한 상상력이 빈곤하다. 매튜 데스몬드의 '쫓겨난 사람들'을 읽고

고시텔은 알카트라즈 감옥 같았다 @더 록 스틸컷

대학교 2학년, ‘둥지’를 찾아야 하는 미션이 주어졌습니다. 기숙사에 선발되지 못했기 때문입니다. 당시 부모님께 자취 보증금을 요구할만한 상황도 아니었습니다. 그렇게 제가 선택한 건 월 37만원짜리 고시텔이었습니다. 닭장처럼 설계된 고시텔은 영원히 탈출할 수 없는 알카트라즈 감옥 같았죠.

부모님께 매달 용돈을 받는 것도 모자라 월세 부담까지 지운 게 못내 미안했던 저는 공과금 부담을 저에게 돌리고 과외와 알바를 시작했습니다. 자연히 친구와 멀어졌고 좋아했던 아이와 맺어지지도 못했습니다. 밤샘 과제, 학업에 따른 스트레스에 여드름이 얼굴이 덮쳤습니다. 여름엔 가위에 눌리다 깨 불면의 밤을 지새우기 일쑤였습니다. 제 인생에 암막 커튼이 드리워져 영원히 햇빛을 보지 못할 것 같은 나날이었습니다. 저의 자발적 가난이 제 삶을 이토록 우울한 색으로 칠할 줄 꿈에도 몰랐던 겁니다.

자발적 가난도 삶을 우울하게 만든다 @프란시스 하 스틸컷

당시 제 가난을 지방에서 상경한 모든 대학생들이 겪는 보편적인 성장통정도로 여겼던 것 같습니다. ‘쫓겨난 사람들’을 읽기 전 까지는요. 저는 이 책을 접하기 전까진 ‘집’의 가치를 평가절하했습니다. ‘내 몸 하나 뉘고 씻을 수 있다면야, 월세가 싸면 금상첨화고’ 정도로. 제 21살이 암흑시대였던 이유가 주거빈곤에서 파생된 자존감 하락일거라곤 꿈에도 생각하지 못했던 거죠. 바닥 친 자존감이 삶의 의욕을 빼앗을 수도 있다는 사실도요. 가난에 대한 파편적인 편견, 정보, 기억들이 비로소 퍼즐처럼 맞춰지기 시작한 겁니다.

나, 다니엘 블레이크의 주인공은 실업급여를 받기 위해 끝없이 비참함을 어필해야 했다. @나, 다니엘 블레이크 스틸컷

- 가난 공모전

가난 공모전. 친구가 작금의 복지 시스템에 대해 이렇게 평했습니다. 내가 얼마나 비참하게 사는지, 얼마나 고립되어 지내는지(누군가의 도움 없이 사는지), 얼마나 못 배웠는지, 얼마나 많은 기회를 놓쳤는지 그럼에도 얼마나 많이 노력했는지를 증명해야 비로소 수혜자가 되는 현실을 지적한 말입니다. 이 가난 공모전은 여러 가지 문제를 파생합니다.

가난 공모전은 물질적 결핍에 허덕이는 이들의 인격마저 죽여버립니다. "사람이 자존심을 잃으면, 다 잃은 거요."라고 했던 영화 나, 다니엘 블레이크의 다니엘의 말처럼요. 각종 수당을 지급받기 위해 경제적 어려움을 증명하는 건 고사하고 스스로 일정 수준 이상의 소득을 벌어들이는 걸 포기합니다. 수당 지급 기준에 맞추기 위해서죠.

가난 공모전은 공동체도 파괴합니다. ‘나를 도와주는 사람 없이 홀로 엄청 힘들게 살고 있다’는 것을 ‘증명’하는 과정을 거쳐야 합니다. 애매하게 내 옆에 있는 존재는 서류상 짐만 될 뿐이죠. 어디 이 뿐 일까요. 쫓겨난 사람들 속 팸은 집을 구할 때 집주인의 시선을 의식해 아이가 없는 척을 했습니다. 극적으로 입주해도 아이들에게 입 단속을 시키는 게 우선이죠. 자기 집에서 엄마를 엄마라고 제대로 부르지 못하고 자란 아이들의 무너진 자존감. 아이에게 사랑의 말보다 입 단속을 먼저 시킨 엄마의 새카맣게 탄 속. 이것들이 맞물려 가족의 유대감은 무너지고 개개인의 삶은 생존이라는 블랙홀에 허덕이고 말죠.

파생되는 문제가 이토록 많은데 왜 이 공모전은 계속되고 있는 걸까요. 저는 이 원인을 가난에 대한 빈곤한 상상력에서 찾아보았습니다.

'가난'이란 단어를 접했을 때 내가 상상할 수 있는 풍경의 범위는 어디까지일까 @시스터액트2 스틸컷

- 가난에 대한 빈곤한 상상력

언론사 인턴시절 ‘상대를 완벽히 이해시키는 것은 사실상 불가능하다. 개개인의 배경, 경험, 가치관 차이 등을 대번에 좁힐 수 없기 때문이다. 상대를 설득하려면 정보의 격차를 줄이는 것부터가 시작이다’란 논지의 해외 칼럼을 재구성해서 카드뉴스를 만들자고 제안했다가 대차게 까인 적이 있습니다. 부장께선 당연한 이야기로 카드뉴스씩이냐 만드냐고 핀잔하셨죠. 저도 제 제안을 면피용 정도로 여겼기에 웃고 잊었습니다.

하지만 쫓겨난 사람을 읽다가 그 문득 그 칼럼이 떠올랐습니다. ‘나는 빈자를 완전히 이해하고 (혹은 할 수) 있는가?’란 질문이 시발점이었습니다. 사실 어떤 대목에서는 이들의 진흙탕 같은 굴레가 이해되지 않았습니다. 특히 후반부에 끝없이 이어지는 크리스탈의 일탈에 짜증이 나기도 했습니다. 하지만 저는 좁힐 수 없는 정보 격차를 인정할 수 밖에 없었습니다. 저는 영원히 그들을 완벽히 이해할 수 없을 것입니다. 하지만 이 사실을 인정했기에 정보 격차를 줄여나가는 움직임에 가담할 것입니다.

가난에 대한 상상력이 빈곤합니다. 사실 우리는 사회·경제적 순환에서 파생된 현상으로서의 가난보다는 그것의 풍경을 담은 ‘가난 콘텐츠’에 더 익숙합니다. 그 콘텐츠를 통해 ‘가난하면 이래야 한다’는 도그마를 체득합니다. 거기서 어긋나는 행동을 하는 이에겐 ‘분수를 모른다’, ‘재기할 의지가 없다’는 비판이 뒤따릅니다. 200달러짜리 크림을 사고 랍스터를 맛있게 구워먹은 러레인에게 따라붙던 그 비아냥처럼 말입니다. 이런 비판은 그들을 구제불능의 사람으로 한정합니다.

상상력의 빈곤은 정치 과정으로부터 이들을 배제시킬 수도 있습니다. 정치는 일종의 재분배 과정입니다. 한정된 재화와 기회를 조정하고 공적 우선순위를 설정하는 단계죠. 이 과정에서 제안을 관철시키려면 상이한 이해관계로 얽힌 사회 구성원들의 설득하는 게 우선돼야 합니다. 만약 사회구성원 상당수가 빈곤과 가난을 두고 ‘도덕적 해이’니 ‘노오오오력을 안한다’니 단정해버리면 주거빈곤 정책은 등한시 될 것입니다. (필자는 가난이 저소득의 산물이기만 한 것은 아니라고, 착취에서 비롯될 수 있음을 지적했죠) 복지, 주거빈곤 정책이 정치 과정에서 우선순위를 점하려면 이들이 처한 상황과 삶에 대한 설명이 좀 더 필요합니다. 가난에 대한 상상력이 좀 더 풍부해져야 할 시점 입니다.

- 본 게시물은 매튜 데스몬드의 '쫓겨난 사람들'을 읽고 쓴 글 입니다-

보팅하고갑니다...