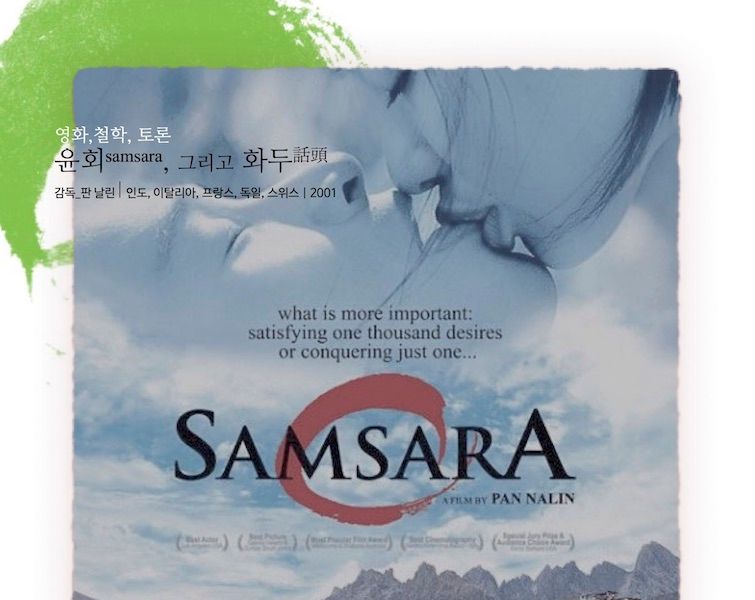

BULSIK / 영화 철학 토론 #008 "윤회, 화두, 그리고 강" / "판 날린, 삼사라"

속세에서 완전히 벗어나 깊은 산 속 토굴 속에 앉아 서 수행에 전념한다. 그러기를 몇년간. 움직이지 않은 몸은 딱딱하게 굳어버렸다. 그리고 그 과정을 거쳐 탄 생한 한 젊은 스님. 눈빛과 피부빛이 맑고 깨끗한 것은 당연하다. 그야말로 청정淸淨한 모습 그 자체. 그리고 그 맑디맑은 스님에게 하나의 화두가 주어진다.

대개 중국전통에서는 그 통제된 수행시간이 화두話頭를 깨뜨리는데 쓰여진다. 화두란 하나의 파격적인 질문이다. 그리고 거기에는 어떤 의도도, 논리성도 없기에 정해진 답도 없다.

‘답答도 없다’

는 말은 대개 문제가 너무 심각한 것을 의미하지만, 사실 여기서 답이 없다는 말은 수많은 답들이 모두 정답正答일 수 있다는 말이다. 그리고 그것은 또한 답이 언젠가는 정답일 수 있지만 또 언젠가는 정답이 아닐 수도 있다는 말이기도 하다.

‘정답’, 아니 ‘답을 할 때’ 그 답은 ‘생생하게 살아있는 말, 활구活句’이다. 그러나 그렇지 않을 때는 어떤 답이든 ‘생명력이 없는 공허한 말, 사구死句’이다. 화두의 답에는 이렇게 제한시간이 들어있다. 그리고 하나 더. 이건 비단 화두에서만 적용되는 것은 아니다. 우리 삶이 그렇지 않던가.

‘정답’을 찾는게 사실은 공허하다고 생각해본 적 없는가. 우리는 더 많은 문제들에 대해 정답을 알고 있다고 생각하지만, 사실 문제들에 대한 정답이 있을리가 만무하다. ‘정답’이란 말 자체가 이미 오답이다. 오죽하면 시험문제지도 ‘정답’이 아니라 ‘모법답안’이라고 하겠는가.

질문은 하나지만 그 답은 수 없이 많다. 그래서 어떨 때 그 답은 분명 모범답안으로 채택되었던 것이었지만 전혀 맞지 않을 때도 있고, 웃고 넘겨버렸지만 그게 꼭 맞는 정답이었을 수도 있다.

1,700개의 질문, 이른바 공안公案

그게 과거로부터 정해진 선종에 속해있던 이들이 던진 질문이다. 질문이 무엇인가는 별로 상관없다. 사실 질문자체가 전부 오래된 것들이라 아무 우리들에게는 아무 의미도 갖지 않기 때문이다. 그러나 우문현답愚問賢答. 답이, 답을 찾는 과정의 그 고뇌와 갈등이 새로운 정답을 만들어낸다. 그리고 그 답이 정답이고, 활구이다. 그 답을 찾는 과정을 ‘수행修行’ 이라고 한다. 물론 제한시간이 지난 후 그 답은 폐기될 수도 있다.

삼사라란 영화에서 화두는 수행이 끝나고 나온 젊은 스님에게 제대로 수행을 했는지 시험의 과정으로 주어진다. 그러나 그는 3년의 수행이 무색하게도 답을 내지는 못했다. 하지만 그것도 문제될 것 또한 없다. 수행은 수행이고, 답은 답이다. 수행을 통해서 반드시 답을 얻어야 하는 것만은 아니다. 답을 찾았든, 찾지 못했든, 수행은 이루어졌고 끝이났다. 그 뿐. 다만 그의 마음속에 답을 내었으면 더 좋았을거란 아쉬움은 있었겠지.

이것이 그에게 주어진 화두였다. 수행을 마치고 나왔으나 답을 찾지 못했으니 이제 세상에서 답을 찾을 차례이다. 그리고 그에게 진짜 수행의 시간이 펼쳐진다.

친절한 불자를 만났다. 젊은 스님은 그녀에게 연정을 품는다. 그리고 어느날 밤. '화두'도, '스님'도 모두 던져 버리고 속세로 가는 강을 건넌다. 강은 '출가자들이 사는 세상'과 '재가자들이 사는 세상'의 국경이다. 그는 스님으로서의 모든 것을 버리고 강을 건너 그녀를 찾아간다.

그에게 그녀는 자신의 인생에서 부처님보다도, 스님이란 신분보다도, 풀지 못한 화두보다도, 훨씬 소중해진 존재다. 그리고 두 사람은 평범하지만 행복한 삶을 살아간다.

사실 영화에서의 큰 사건은 그 이후다. 티벳과 라다크가 배경으로 보이는 그 마을에서 일을 하러 와 있던 인도 출신의 섹시한 여인이 그 젊은 스님을 유혹하고 그 유혹에 넘어간 젊은 스님은 아내 몰래 바람을 피운 자신의 죄책감을 빌미로 집을 떠난다. 그 죄책감엔 아직도 여전히 내려놓지 못한 '스님'을 그만뒀다는 후회, 불교에 대한 미련이 남는다. 그리고 가슴 속 깊이 노력했지만 답을 찾지 못했던 것 '화두'

그리고 마침내 그는 몇 년 전 자신이 건너왔던 강을 다시 건넌다. 아내와 자식을 버려두고. 아마도 그의 외도는 당시는 부처님보다도, 화두보다도 중요하다고 생각했던 자신의 사랑이 '완전'하지, 혹은 '영원'하지 않았다는 깨닫게 해 주었을 것이다.

강이란 국경을 건너 세상으로 떠나올 때 버렸던 스님의 신분을 다시 되찾는다. 머리를 다시 깎고 버렸던 옷을 다시 입는다. 그리고 재출가. 하지만 그건 마치 속세를 버리고 진짜의 마음으로 세상을 떠난 것 같은 착각이다. 아직 그는 그 강이란 국경과 잘라버린 머리카락, 버렸다가 주워입은 승복들이 아무런 의미가 없다는 것을 알지 못했다. 그러니 건넜던 강을 되건너면 예전의 '청정'하고, '더 나은' 삶으로 되돌아갈 것이라고 믿음이 있다.

강을 건넌 그는 조약돌 하나를 집어든다. 거기에는 자신이 풀지 못했던 화두의 답이 적혀 있었다. 물론 우리가 위에서 이야기 했던 상식대로라면 그 답은 죽은말, ‘사구’이다. 그러나 그것은 아마도 영화의 관객을 위한 배려일 것이다. 그 영화의 장면이 사실이라면 그 돌에 쓰여진 답은 아마 그가 찾았던 답이리라.

대개 한 인물의 출가와 환속을 불교의 구도대로 한다면 출가했던 자가 자신의 답을 세상속에 풀어내는 것인데, 출가했던 자가 답을 속세에서 찾고 다시 출가하는, 사실은 좀 다른 구도로 그려지고 있다. 그러니까 사실 이 영화는 구도자의 전반부만 보여주는 것이다. 그러나 나머지 후반부의 절반을 보여주는 영화는 없다. 너무 평범해서 별로 연출할 만한 내용이 없기 때문일 것이다.

그러나 생각해보자. 세상에서 얻은 진리를 품고 다시 왜 산으로 골로 들어가는가. 결국 세상에 진리가 없어서가 아니라, 세상에는 없고 어딘가 발길이 닫지 않는곳에 있다고 믿는 우리의 그 허황된 믿음 자체가 번뇌다. 강을 건너는 것은 그냥 강을 건너는 것일 뿐, 강이란 국경은 아무것도 갈라 놓을 수 없다. 차안此岸이니 피안彼岸이니 하며 그 거리를 무게를 잣대와 저울로 재보겠다고 덤비는게 참 못난이들이다. 비록 사구가 되버리긴 했지만, 답을 말하자면, 한 방울의 물은 자신의 그 예쁜 방울과 청초함, 투명함 따위를 싸그리 던져버리고 바닷속에 들어갈 때, 영원히 살게된다. '일부'인 동시에 전체에 지분이 있는 상태로. 이른바 ⟪화엄경華嚴經⟫ 에서 말하는, 총상總相과 별상別相이다.

구도와 수행 그 자체가 번뇌이나 번뇌가 없으면 깨달음도 없겠죠?^^

맞습니다. 그러기에 번뇌를 타파하고 깨달음을 얻는게 아니라 그 둘이 다르다는 것으로부터 자유로워질 수 있다면 그게 깨달음이겠지요.

저도 예전에 '삼사라' 를 봤었는데 그때와 지금의 저는 또 많이 바뀌었습니다. 그리고 글을 읽는 내내 드는 생각은 과연 안과 밖은 따로 있느냐? 입니다. 감사합니다.

그렇습니다. 모든 구분은 결국 우리가 사물을 잘 파악하기 위한 분류이고, 역으로 그 분류에 얽매여 힘들어 하기도 하는듯 합니다.