Persönlichkeitsentwicklung 005 - Schneeflocken, Opfer, sichere Räume vs. Märkte und Nachfragen

20. April 2017

Einleitung

Dieser Text baut zunächst auf einem Video, repektive Blogbeitrag der selbständigen Journalistin, Moderatorin und Marketingexpertin aus Basel, Tamara Wernli [1], auf und entwickelt daraus seine ganz eigene Dynamik. Die Beiträge der genannten Autorin mag ich zumeist sehr gut, da sie nicht auf die Kultivierung politisch korrekter Inhalte abzielen, sondern sehr individuell gehalten sind. Einen Videobeitrag hat sie zum Thema überempfindlicher Millenials gemacht, die es nicht ertragen können, dass ihr offenbar bereits im jugendlichen Alter zementiertes Weltbild von anderen in Frage gestellt oder als verzerrt und falsch bezeichnet wird und deswegen sichere Räume für sich beanspruchen.

Für mich ist es ein Zeichen von vorhandener Erwachsenheit, wenn man mit anderen Ansichten und Meinungen umzugehen weiss und sie auch stehen lassen kann. Das gilt auch für ganze Menschen, ihre Eigenheiten und Charakterzüge. Auch wenn andere Ansichten einem im ersten Moment irrtümlich erscheinen, halte ich es für hilfreich, erst einmal Offenheit zu zeigen, zuzuhören und den gehörten Inhalt zu reflektieren. Ganz besonders wichtig ist mir aber, selber immer den Anspruch zu haben, bei Problemen nicht ein bereits hundertfach rezitiertes Lamento nachzubeten, sondern auf die Eigenständigkeit der eigenen Aussage Wert zu legen und eigene Überlegungen einzubauen, was eine eigene Anstrengung bedingt, selber in die Nähe der Wurzel des Problems vorzustossen.

Nun aber der lange Text, den ich rund um dieses Thema verfasst habe

Und jetzt werde ich eine eigene Analyse des Problems Schneeflocke anfügen, die ich zu diesem Thema längst schreiben wollte und auch auf meiner Blogseite erscheinen wird. Die kann und darf lesen, wer mag. Was ich zu mir selbst sagen kann, ist, dass ich knapp 30 Jahre alt bin, also etwas älter als die typischen Schneeflocken, aber sonst noch zu den jungen gehöre.

Zum im Video [1] erwähnten Psychologen Professor Jordan Peterson [2] aus Toronto kann ich sagen, dass ich dessen Inhalte auf dem Weg meiner Selbstfindung als höchst hilfreich kennenlernen durfte. Er ist einer der Mitbegründer des Self-Authoring Programmes (http://www.selfauthoring.com/ zusammen mit drei weiteren Wissenschaftern), welches die Teilnehmer dazu anleitet, über ihr Leben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schreiben, um daraus einen Weg zu einer inhaltlich wertvollen, produktiven und gesunden Zukunft vorzubereiten. Ich habe dieses in Teilen selbst versucht, auf mich angepasst und geniesse es, über mich, meine Gedanken und Wahrnehmung zu schreiben und so meine Fortschritte besser erleben zu können. Um hoffentlich meiner Umgebung als möglichst wertvoller Mensch dienen zu können. Jedem, der Persönlichkeitsentwicklung betreiben oder eine grössere Vision um sich selbst entwerfen möchte und damit womöglich noch nicht weit fortgeschritten ist, sei das Programm empfohlen. Jordan Peterson hat es selbst einmal in der Tom Woods Show erklärt und beworben [3]. Die Erfolge, die die Urheber des Self-Authoring Programmes mit Schülern und Studenten, insbesondere auch mit Menschen nicht-westlicher Herkunft erzielen konnten, lassen Jordan Peterson das Programm und die Ergebnisse geradezu euphorisch erklären. Dass er, der gerade jungen Menschen bei ihrer individuellen Entwicklung sehr geholfen hat, von Studenten der Missachtung politischer Korrektheit bezichtigt wird, spricht Bände und ist ein eigentlicher Hohn.

Jordan Peterson ist nicht der einzige Professor, der ähnliche Programme empfiehlt. Seine drei Mitarbeiter an Self-Authoring sind Dr. Daniel M. Higgins, Dr. Robert O. Pihl und Dr. Michalea C. Schippers. Dazu lehrt an der Universität in Austin TX Professor James W. Pennebaker, der zu diesem Thema Bücher verfasst hat.

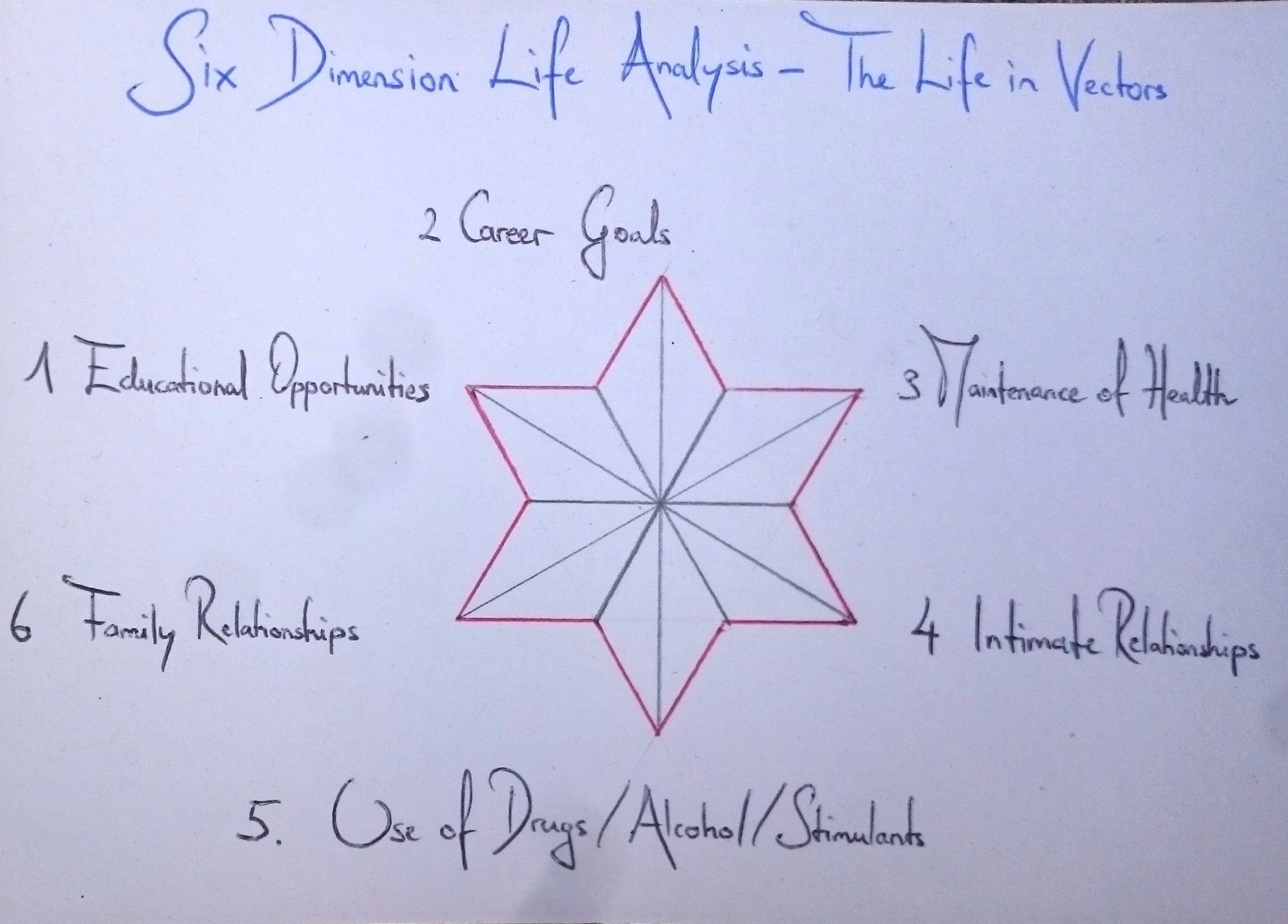

Ein Teil der Selbstanalyse innerhalb des Self-Authoring Programms ist eine quantitative Einteilung von sechs Lebensbereichen, die ich in einer Skizze dargestellt habe. Diese Lebensbereiche können zeitlich bezüglich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrachtet werden können. Sie lauten: 1. Chancen in der Bildung, 2. Karriereziele, 3. Aufrechterhaltung der Gesundheit, 4. intime Beziehungen, 5. Gebrauch von Drogen, Alkohol und Stimulanzien, 6. familiäre Beziehungen.

Jeder Effekt - Generation Schneeflocke ist einer - der auf der Wirkungsebene beobachtet werden kann, hat auch seine Ursachen. Wer einen Effekt für unangenehm hält, muss dessen Ursachen erkennen und bekämpfen, was im Moment überhaupt nicht getan wird. Die wenigen Menschen, die sich ganz entschieden für (Meinungs-)Freiheit, Eigenverantwortung und gegen jede Form politischer Korrektheit aussprechen, sind bei weitem nicht die gefeierten Helden des freien Westens, sondern werden gerne als Trolle, Unverständige, Rückständige und Ewiggestrige bezeichnet, von denen man sich zugunsten einer bunten, offenen und an Wohlstand überlaufenden Zukunft raschestmöglich zu entledigen habe.

Ich habe weiter oben von Selbstfindung geschrieben, die in meinem Falle tatsächlich nötig war. Denn, nach einer harmonischen Kindheit in einer christlichen Arbeiterfamilie folgte eine Jugend, in der ich für mich damals unverständlich auf wenig Akzeptanz stiess. Das agitatorische Sozialistentum vieler Mitschüler im Gymnasium habe ich wiederum überhaupt nicht nachvollziehen können. Als junger Erwachsener entschied ich mich für das naturwissenschaftliche Studium der Chemie, in welchem ich sicher nicht der talentierteste war, aber unabhängig vom eigenen Lernaufwand vorwiegend Scheitern erntete. Der Eintritt in den Arbeitsmarkt gestaltete sich dann auch nicht gerade einfach und im eigentlichen Sinne konträr zu allem, was mir von älteren Menschen je gesagt, prophezeit oder gar versprochen wurde. Gerade weil etwa in meinem Fall viele Versprechungen nicht eingehalten wurden und ich das als absichtliche, persönliche Kränkung bewerte, bin ich selber sehr zurückhaltend, was Versprechungen angeht. Ich äussere ein Versprechen nur dann, wenn ich mit der damit einhergehenden Verbindlichkeit vollständig einverstanden bin. Die sprachliche Nähe zwischen Versprechen und Versprecher dürfte nicht ganz zufällig sein, aber nicht als Gelegenheit wahrgenommen werden, das erste Wort gegen das andere auszutauschen.

Die von mir erfahrenen Schwierigkeiten beim Erwachsenwerden könnte ich direkt als Anlass zu Selbstmitleid oder der Kultivierung eines eigenen Opferstatus ansehen. Darin habe ich aber nie wohl gefühlt. Ich fühlte mich nie schwach, aber des öfteren in hohem Masse nicht verstanden. Deswegen habe ich ganz umfassend nachzuforschen begonnen, wie Erfolg zustande kommt und wie man eine konkurrenzfähige Persönlichkeit entwickelt, die aber trotzdem ehrlich ist. Eine der wichtigsten Erkenntnisse daraus war, dass es erstens meist nicht darum geht verstanden zu werden und wenn doch, dass man denen, die einen verstehen sollen, eigentlich seine eigenen Bedingungen diktieren muss, unabhängig davon, auf welcher hierarchischen Stufe man sich befindet. Unterwerfung, so wie sie mir gelehrt wurde, ist der beste Weg um sich selber abzumelden.

Zunächst fiel mir in meinen Nachforschungen auf, wie wenig das Bildungssystem die Menschen auf ihr Arbeitsleben in globaler Konkurrenz vorbereitet. Mit der Erziehung und Bildung, die ich geniessen durfte, wuchs ich zwar zu einem respektvollen Menschen mit guten Manieren heran. Zu einem eigenverantwortlichen und leistungsfähigen Erwachsenen, der die Fähigkeit besitzt, seine eigenen Interessen erfolgreich zu vertreten und aus sich selbst fähig ist, neues, auf den Märkten gefragtes zu erschaffen, wurde ich dabei noch lange nicht. Im Gegenteil war meine Schlussfolgerung die, dass ich eigentlich kaum je so unselbständig war, wie zum Ende des Studiums. Dafür mag ich in Teilen selber verantwortlich sein, immerhin habe ich durch die Vorbildung die Werkzeuge erhalten, um mich selber weiterzubilden, was aber eine riesige Menge unbezahlter Zeit, Engagement und einen radikalen Umbau der eigenen Weltanschauung gekostet hat und längst nicht von jedem anerkannt, sondern gerne als zu wenig angepasst, zu freigeistig oder gar als Nachweis einer bei mir vorhandenen Faulheit gesehen wird.

Eigentlich wäre die Sache aber ganz einfach. In der Schweiz landen die meisten jungen Erwachsenen nach ihrer Ausbildung in Anstellungen in der Privatwirtschaft, die sich meist in internationalen Märkten bewegt. Natürlich gibt es den etwas anders aufgebauten öffentlichen Dienst und auch die Möglichkeit einer akademischen Karriere, die zu Recht nur einer (hoffentlich) besonders talentierten Minderheit offensteht. Die primäre Anforderung an jegliche Ausbildung lautet daher: Tauglichkeit für den Arbeitsmarkt und zwar in dem Sinne, dass diese jungen Menschen fähig sind, neue Inhalte zu generieren und zu produzieren, die sich weltweit vermarkten lassen. Hamsterrad, sozialistische Menschenfarm und dergleichen können in einem kleinen Land wie der Schweiz nicht im Ansatz eine Option darstellen. Auch wenn nicht alle Menschen Entwickler, Forscher und Ingenieure werden können, gibt es mit eigener Produktion auch alle anderen genügend zu tun, um auch erfolgreich zu sein.

Einige sagen dann, wenn dies umgesetzt wird, wird es wertvolle Dinge wie Lateinunterricht im Gymnasium nicht mehr geben. Da würde ich einerseits zustimmen, weil viele den Wert dieser Sprache nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, persönlich würde ich aber gleichzeitig entschieden widersprechen, da ich selber Lateinunterricht genoss und mich deswegen in Sachen Sprachkompetenz wesentlich besser einschätze als wenn ich diesen Unterricht nicht bekommen hätte. Ähnliches gilt für den Geschichtsunterricht, den ich persönlich viel mehr in Richtung Lehre der Freiheit umbauen würde, wie das der libertäre amerikanische Historiker Tom Woods mit seinem Liberty Classroom für die USA getan hat.

Meine Elterngeneration - jetzt etwa 55 bis 75 Jahre alt - erlebe ich kaum mit einem Fokus auf globale Wettbewerbsfähigkeit, mit Ausnahme von Unternehmern oder solchen, die in ihrer Karriere in höhere Kaderstellen vorgerückt sind. Viele aus dieser Zeit sind weitgehend einsprachig geblieben und erleben, soweit ich das zu beurteilen imstande bin, ihre Arbeit nicht unbedingt als Berufung und Quelle ihres Erfolges, sondern eher als eine Pflicht, der sie durch materialistische Freizeitaktivitäten und Konsum und einer hoffentlich frühzeitigen Pensionierung zu entfliehen hoffen. Dass diese Generation in ihren Nachkommen nicht unbedingt einen grossen Freiheitsimpuls und beruflichen Selbstverwirklichungswillen eingepflanzt hat, ist für mich sehr gut nachvollziehbar. Schon für sie ist der Staat zu einer fürsorglichen, grundsätzlich guten Einheit geworden. Das freiheitliche Bild des Staates als eine stets nach Gewinn an Macht und Kontrolle strebende Einheit, der man mit möglichst grosser Eigenverantwortung, eigener Anstrengung und klaren Einschränkungen entgegenwirken sollte, habe ich dort kaum je erkannt. Gerade diese Generation hat durch ihre (vor kindlicher Naivität strotzende) Politik - nicht nur in der Schweiz - Inflation und eine grassierende Staatsverschuldung verursacht. Eine Entwicklung, die zwar etwas mehr soziale Absicherung, dafür aber auch mehr Zwang, weniger Freiheit und weniger Wettbewerbsfähigkeit gebracht hat. Es mag schon sein, dass einige von diesen Menschen durch eintönige Arbeit etwas abgestumpft wurden, aber auch das ist kein Grund, sich nicht um die eigene Freiheit zu kümmern. Ich habe bisher nie jahrelang dieselbe Arbeit verrichtet und kann deswegen nicht mitreden, wie sich das über lange Zeiträume entwickelt. Aber ich habe einige Zeit im landwirtschaftlichen Dienst gearbeitet und gemerkt, dass es im wesentlichen auch mit der eigenen Einstellung zusammenhängt, wie man eine monotone Arbeit als Tatsache akzeptiert und damit umgeht.

Die Anfänge der eingeschränkten Freiheit und gesteigerten Abhängigkeit vom Staat begannen mit der ausgebauten sozialen Sicherheit und fanden ihre Fortsetzung in ungesetzlichen Sprachverordnungen wie der politischen Korrektheit bis hin zu sicheren Räumen an Universitäten. Eine kurze Zeit habe ich mich einmal gefragt, wer an den Universitäten eigentlich vor dem oft als böse bezeichneten Markt geschützt werden muss. Bei den Schneeflocken dürften es die Studenten sein, ansonsten hatte ich aber immer wieder das Gefühl, dass auch einige Wissenschafter und Professoren nicht unglücklich darüber sind, sich nicht in der Marktwirtschaft bewegen zu müssen. Die Forderung nach sicheren Räumen kann für das spätere Leben, das bei den meisten in der Marktwirtschaft ablaufen wird, nicht als zielführend erachtet werden, weswegen ihr nicht nachgekommen werden sollte. Privat können sich die betreffenden Menschen, wenn sie es denn so sehr nötig haben, auf sichere Räume beschränken.

Politische Korrektheit halte ich für ein reines Herrschaftsinstrument zu sprachlichen Kontrolle der Bevölkerung halte, die raschestmöglich entfernt gehört. Vor allem deswegen, weil sie einen moralischen Relativismus induziert. Der besteht darin, dass die Art und Weise, wie eine Aussage getätigt wird, ähnlich wichtig oder gar wichtiger eingeschätzt wird, als die Wahrhaftigkeit ihres Inhalts. Dabei kann es eigentlich nicht sein, dass ein schön gesagter Unsinn überhaupt in Konkurrenz zu unschön verkündeter Wahrheit treten kann. Schön gesagter Unsinn kann in Form von Satire als daseinsberechtigt angesehen werden, diese liegt aber per se abseits der Ernsthaftigkeit.

Weitere Fortsetzungen liegen in einem weit ausgebauten Schutz von Minderheiten, wobei zwischen schützenswerten und nicht schützenswerten Minderheiten sehr selektiv und situativ ausgewählt wird. Ein gutes Argument, zu den schützenswerten zu gehören ist die möglichst umfangreiche Kultivierung eines Opferkultes um die eigene Minderheit. Damit will ich allerdings nicht eine Verharmlosung von menschlichen Schicksalen betreiben, die tatsächlich Opfer von zumeist staatlicher Willkür in Form von Unterdrückung, Verfolgung, Vertreibung usw. wurden und immer noch werden. Gerade diese sollten sich aber für möglichst weit ausgebaute Freiheitsrechte einsetzen, um nie mehr ähnliches erleben zu müssen.

Wer sich die Sache global betrachtet, sieht zum Beispiel in China, einem der grossen wirtschaftlichen Konkurrenten Europas, gegenteilige Verhältnisse zum westlichen Kult um die grössten Opfer. Dort werden schwache Menschen verachtet und niedergedrückt, was mir zwar auch nicht gefällt, aber ich sehe bei uns eigentlich das Potential, etwa 95 % der Menschen zu weitgehend freien und starken Menschen erziehen zu können. Eine Vision, vor der vielleicht vielen älteren Menschen in der Schweiz und sonstwo wohl deswegen graut, weil sie selber nie wirklich stark geworden sind und keine Konkurrenz akzeptieren wollen. Wer allerdings in Zukunft trotz Null- und Negativzinsen weiterhin in den Genuss einer anständigen Rente und einer guten Pension kommen will, sollte zusehen, dass die jüngeren leistungsfähig, -willig und entsprechend zahlungsfähig sind, dass der sogenannte Generationenvertrag, den ich nie gesehen, gelesen, geschweige denn unterschrieben habe, weiterhin aufrecht erhalten werden kann. Sollten sich die älteren mit voller Absicht eine unterwürfige und schwächliche Generation ohne Eigeninitiative herangezüchtet haben, werden sie dafür auch selber einen Bumerang in Form des Niedergangs ernten.

[1] Invasion der Memmen: Generation Schneeflocke. bazonline.ch, 12. Januar 2017, von Tamara Wernli http://bazonline.ch/panorama/invasion-der-memmen/story/24274221

https://www.youtube.com/channel/UChBJrKb8HB1ViYagR7a-K4g/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0

http://www.tamarawernli.ch/blog.php

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_Peterson

[3] Tom Woods Show Ep. 800: Here's What anti-PC Professor Jordan Peterson Does When Thought Controllers Aren't Harassing Him. TomWoodsTV, 09. Dezember 2016