“计”字漫谈|三个一|月旦评

新年“三个一”活动拿出“计”字,是不是想到了“一年之计在于春,一天之计在于晨”呢?“计”字究竟是什么意思呢?

渺渺啼鸦了。亘鱼天、寒生峭屿,五湖秋晓。竹几一灯人做梦,嘶马谁行古道。起搔首、窥星多少。月有微黄篱无影,挂牵牛、数朵青花小。秋太淡,添红枣。

愁痕倚赖西风扫。被西风、翻催鬓鬒,与秋俱老。旧院隔霜帘不卷,金粉屏边醉倒。计无此、中年怀抱。万里江南吹箫恨,恨参差、白雁横天杪。烟未敛,楚山杳。

——蒋捷《蒋捷词校注》

《说文解字》曰:“计,会也,算也。从言,从十。”徐锴补充道:“十者,总成数,会意。”这倒是奇了,会计会计,原来本就是一个意思?

《周礼》曰:“以官府之八成经邦治:一曰……,八曰听出入以要会”,注云:“日计曰成,月计曰要,岁计曰会”。翻译过来便是:官府要做到八件事,来经略国家治理,第一……,第八点啊,是衡量、判断所收获的和所支出的,完成月份和年度的计算、汇总。这种用法从“会”字“聚集、合拢”的意思引申而来,把零零散散的记录合在一块儿,加减出个总数,就知道一月、一年的收支和剩余了。后来形成了上计制度,官员审计收支,向上级汇报,皇帝听计。

“会”更多是“合在一块儿”的意思,显然不够。除了合在一块,还得加加减减,那就是“算”。《论语》有言:

曰:“今之从政者何如?”子曰:“噫!斗筲之人,何足算也?”——程树德《论语集释》

子贡问孔子:“现在从政的人怎么样啊(是君子吗,见上下文)?”孔子说:“呵呵,都是些气量狭小之人,哪里数得上。”在这里,“数”(动词)和“算”(动词)互训,也就是说,数和算意思大体相同。只不过我们常用“数”来表示比较简单的情况,而用“算”来描述复杂、需要更多过程的。这是因为“算”的名词和“筹”有关,如果简单的数数搞不定了,咱就上工具。

“从言,从十”,是从字形来解析它的意思。“言”好理解,说嘛,“计”这件事要表达出来。“十”是干啥的?徐锴跟上解释了下,“十”是一个整数,用来暗示大家,“计”跟求和有关,要把零散的东西合成总体。

己丑,士弥牟营成周,计丈数,揣高卑,度厚薄,仞沟恤,物土方,议远迩,量事期,计徒庸,虑材用……——杨伯峻《春秋左传注》

一句话里,量数各有不同。城占多大地方,用计字;城墙多高,用揣字;多厚,用度字;水道深度,用仞字;考察、商量土石的来源、放置,用物字、议字;规划时间,用量字;还要思考召多少人来,需要多少材料工具,诶,这里又有一个计字。

不难发现,这里出现的两个“计”意思相同,都是计算数量的意思。《左传》另有一个小故事:

初,臧昭伯如晋,臧会窃其宝龟偻句,以卜为信与僭,僭吉。臧氏老将如晋问,会请往。昭伯问家故,尽对。及内子与母弟叔孙,则不对。再三问,不对。归,及郊,会逆,问,又如初。至,次于外而察之,皆无之。执而戮之,逸,奔郈。郈鲂假使为贾正焉。计于季氏。臧氏使五人以戈盾伏诸桐汝之闾。会出,逐之,反奔,执诸季氏中门之外。平子怒,曰:“何故以兵入吾门?”拘臧氏老。季、臧有恶。及昭伯从公,平子立臧会。会曰:“偻句不馀欺也。”——杨伯峻《春秋左传注》

臧会偷了家主的宝龟,叫做偻句,用它来占卜,结果是撒谎对自己有利。好吧,那就死不承认。最后大家都没拿,就臧会有嫌疑,没办法,只能逃到郈去。这人还有点才能,郈这个地方的大夫鲂假让臧会做了贾正。贾正是司徒的属官,负责规范市场物价,那得要去给司徒季大人(季氏世袭为司徒)交账簿查验。这一去就让本家臧式知道了,派人去季家门口堵人。这可得罪了季氏——想想老袁家四世三公,季氏在晋国可比老袁家厉害多了——臧氏在季家门口动刀,还能得了?等到臧氏家主入土,季平子就把臧会扶上臧氏家主之位(顺便多一个附庸家族)。臧会说:“偻句还真没骗我!”

在上文里,“计”就不再是计算的意思了,而是名词化为“计簿、账簿”,这种用法并不常见,往往文献古老才能精简如此。

王必欲长王汉中,无所事信;必欲争天下,非信无所与计事者。——司马迁《史记》

到了汉代,情况就不太一样。“非信无所与计事者”,如果大王要争霸天下,那除了跟我韩信,就没有别人能一同谋略天下、商议大事啦。同文亦云:“汉王之困固陵,用张良计,召齐王信,遂将兵会垓下”。哪里还有“算数”的意思呢?已经完完全全是“谋划、策略”了。太史公西汉时人,离战国也有百年之久。如此,不妨往前推一点,看看《吕氏春秋》:

命司农,计耦耕事,修耒耜,具田器。

公孙龙说燕昭王以偃兵。昭王曰:“甚善。寡人愿与客计之。”

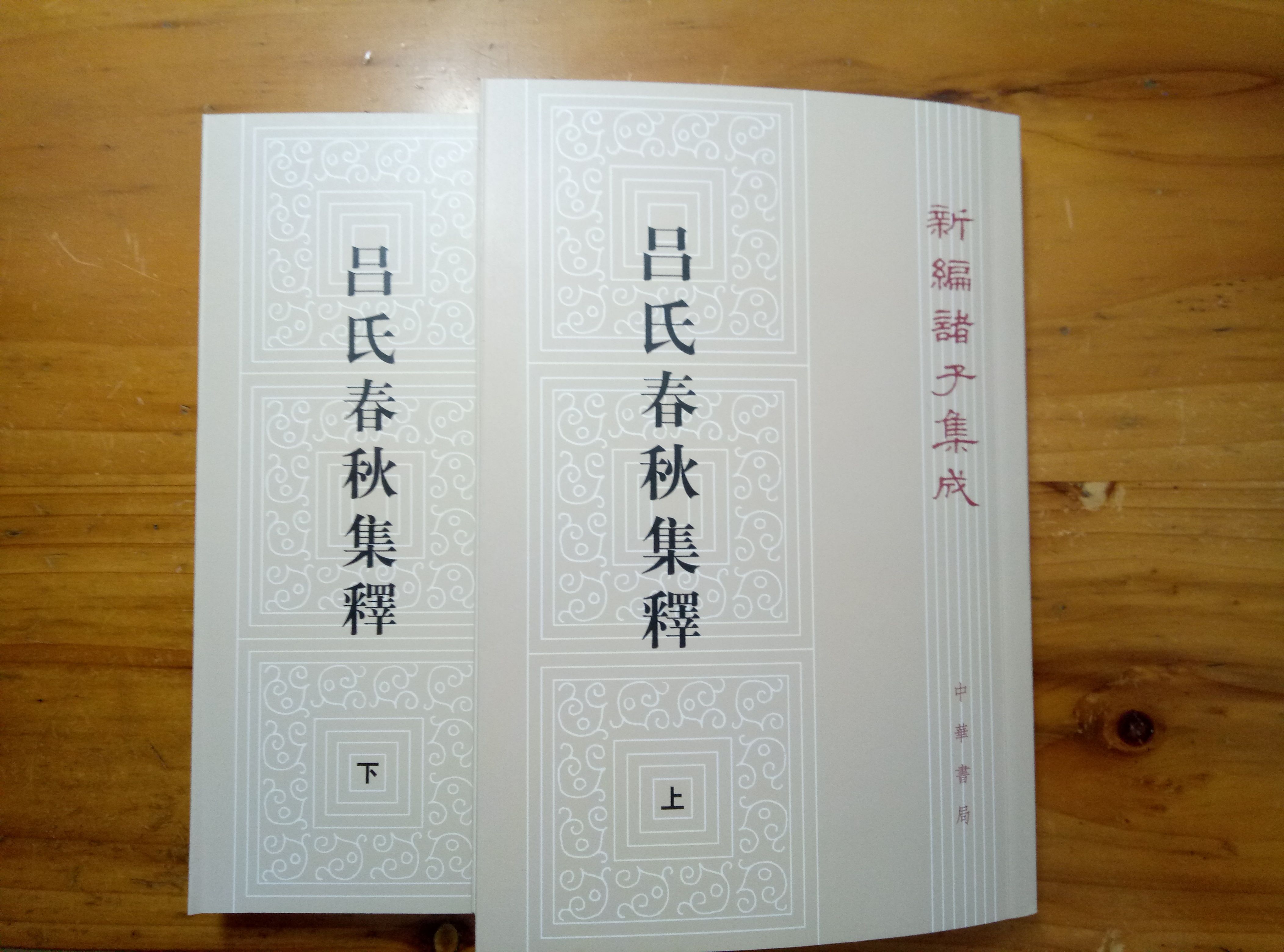

——许维遹《吕氏春秋集释》

如果说前一个“计”还有“计算、规划”的意思,那么“寡人愿与客计之”就彻底倒向了“商量、策划”。虽然在某种程度上,我们可以理解为“考虑考虑方法、计算计算得失、数数优劣”,但那其实就是“谋略”的含义,是脱离实际物品的抽象的“计算”。

如是,则上下俱富,交无所藏之。是知国计之极也。——王先谦《荀子集解》

《荀子》比《吕氏春秋》更早一点,又在《左传》之后。其中出现了“国计”一词,是“国计民生”的出处。这个用法非常有意思。前文说过,春秋战国时期,各国就有了“上计制度”或者说它的雏形,主要是汇总、整理、审查治下的钱粮收支、人口增减之类——依然针对有形的、能实际看着它(们)掰着手指数出来的东西。“上计”是国家的重要行政手段,但不是全部。“国计”则悄悄跳了一步,好像一国之事,没有能出其外的。“计”在这里从“数数”上升成“思考”。

这并不是说,《荀子》开拓了“计”的引申义,产生了新用法。而是希望借《荀子》中出现的“国计”一词,来考虑“计”从“算数”变成“谋略”的来由。至于其发生,时间上应该在春秋战国之间,具体是何时、何处、何人,则有待深入研究。本文只是趣说,没有任何切实的文字学、音韵学、文献学考证,如有意见,望大家不吝赐教。

简言之,“计”字最初表示“求和算数”,或者直接和“算数”同义。后来逐渐发展出抽象意义,如“计谋”、“计议”、“计较得失”。今天,我们说“计划”的时候,就是在权衡做什么、为什么做、怎么做。

从一个很小的题目,引申出其后的文化内涵。很喜欢这种说文解字的形式。

thankyou~最近都没怎么见你发文,过年出去浪啦?

浪得飞起...

外面人太多,基本宅家。。也不见你写个游记~~

很早以前写过游记,最近写论文都想吐,不咋想写太多东西了

嗯,论文要紧,多运动运动

@crowflew, 伦家就觉得你写得不错嘛~~~

@crowflew, 一看就是会入选月旦评评委法眼的好文!

前面听上去像会计的由来,涨姿势啦

哈哈哈哈,会计里的会和计都是动词,合起来是个名词。

有理有据,赞

感谢大叔!我终于快要有SP了。。