[제주 한달, 퇴사 결심] 한달살기 준비과정 #2

숙소와 교통수단과 같은 굵직한 사항들을 정하고 나서 비로소 구체적인 '한달살기'의 그림을 그려 보기로 했다. 신기하게도, 처음에 한 달이라는 기간을 생각했을 때와 비행기 티켓을 끊은 후의 한 달이 매우 다르게 느껴졌다. 요컨대 정하지 않았을 때의 시간은 가능성 그 자체로 넉넉했는데, 날짜를 정하고 난 뒤부터는 아무래도 1분 1초가 흐르는 '카운트 다운' 의 돌입이라고 여겨지기 시작했던 것이다.

그렇다고 해서 '아, 시간이 가고 있네. 어서 준비해야지' 와 같은 생각은 들지 않았다. 해외로 멀리 가는 것도 아니고, 모든 통신 장비와 검색 시스템을 활용 가능한 국내 여행에 있어 오히려 사전 준비는 구속에 다름없다고 생각했다. 물론 효율성의 측면에서는 보다 치밀하게 준비하고 계획하는 일이 여행에 좋을지 모른다. 하지만 애초에 내가 효율적인 인간이었다면 한달살기 여행 같은 건 염두에 두고 있지도 않았을 테다. 강남 어딘가에서 성형외과 전문의로 경력을 쌓아가는 중이었거나, 고시를 패스하고 진급이 빠른 코스를 밟아가느라 정신이 없지 않았을까. 뭐, '효율'을 어떻게 생각하느냐에 따라 무수한 가정들이 있겠으니 이 또한 비효율적인 추측이라고 한다면 더 이상 할 말은 없겠지만.

#1. 도서

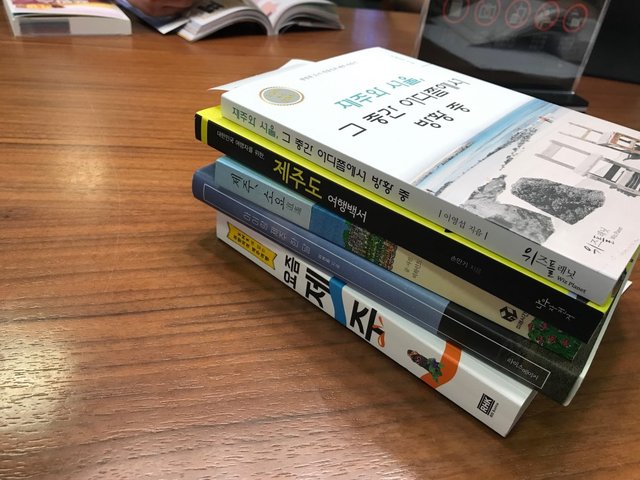

제주여행 가이드북 혹은 한 달 살기와 관련한 책들이 시중에 얼마나 있는지부터 찾아봤다. 대형서점을 방문했다. 제주 관련 키워드를 검색해서 볼만해 보이는 책을 5~6권 추려서 자리에 앉아 훑어봤다. 2권 정도로 압축됐다. 하나는 베스트셀러 가이드북이고, 하나는 아이와 함께 제주 한달살기 컨셉의 여행기였다. 육아적 관점은 아무래도 나와 맞지 않아서 가이드북만 샀다.

한달살기 관련 서적이 거의 없어서 좋았다. 있었다 해도 그걸 따라 할 생각은 원래 없었던 데다, 단지 제주에 '머물기 위한' 정보가 필요한 거지 '어떻게 지내는지'는 전적으로 스스로 해나가고 싶었기 때문이다. 물론 내가 찾지 못한 서적이나 온라인 상의 정보가 이미 있었을지 모른다. 하지만 어차피 무언가를 찾지 못했을 때, 그건 이미 세상에 없는 것과 같다고 여기는 편이다. 운에 달렸든, 의지의 차이에 따른 결과이든 마찬가지다. 혹시나 있을까 봐 계속 찾느니 없다고 생각하고 새로 만들어 가는 일이야말로 특히 여행에 있어서는 필요한 태도라고 본다. 여행은 지극히 주관적인 경험재이기에, 설령 그것이 우연히 누군가가 앞서 행한 과정과 같다 해도 결코 '똑같다'라고 볼 수는 없기 때문이다. 세상에는 세상 사람들 수만큼의 여행이 존재하는 것이다.

#2. 장소

아무리 그래도 30일 동안 어디를 가보고 싶은지, 그동안 내가 가봤던 제주의 명소들은 어디가 있었는지 정도의 정리는 빼먹지 않았다. 제주도를 북부의 제주시와 남부의 서귀포시로 나누고, 각각을 서부 / 중심 / 동부 로 나누는 지역 분류법을 택했다. 그런 후에 각 지역별 명소들을 가이드북에서 찾아서 쭈욱 나열하고, 이를 다시 가봤던 곳 / 새로 가볼 곳 / 동행과 함께할 곳 으로 분류했다. 각지의 해변, 오름과 같은 자연 명소들과 박물관, 드라이브 코스 등을 포함해 얼추 30여 군데의 목록이 만들어졌다. 산술적으로 보면 하루에 한 곳씩만 제대로 방문해도, 가보고 싶었거나 다시 가고 싶던 장소를 다 들를 수 있을 터였다.

결과적으로, 이 목록의 장소들에서 더함은 있었을지언정 뺌은 거의 없었다. 같은 곳을 수차례 가보기도 했다. 막상 목록을 꼼꼼하게 체크하면서 다니지는 않았는데도 그랬다. 정말 주요하게 생각하는 장소들만 뽑아서 작성한 체크리스트이다 보니 여행 전에 이미 머리에 어느 정도 새겨졌고, 여행을 하면서는 이를 자연스레 반영해서 돌아다닐 수 있던 것이다. 이렇게 여행지 리스트 작성은 결과물(=리스트업 한 문서) 이 어떤 판단 근거나 도구로써 유용한 게 아니라, 과정 그 자체로 의미가 있어서 좋다. 업무 매뉴얼이나 사업계획서 같은 사무적이고 의무적인 일과는 딱 반대가 아닐 수 없다. 기껏 작성해 놓은 페이퍼를 꼼꼼하게 살피지 않고 그저 기억이나 감에 의존해서 일 처리를 했다가는 결과야 어떻든 실무평가에서 비난받을 게 뻔하다. 어쩌면 결과를 내기도 전에 페이퍼부터 다시 작성해야 할 확률이 더 높을 것이다. 말하자면 여행의 기술과 자본의 논리(혹은 비즈니스적인 효용)는 대척점에 있기에 한쪽은 지극히 즐겁고 한쪽은 지극히 갑갑하다는 말이다. 나에게 있어서는.

#3. 물품

기간이 기간이다 보니 짐을 챙기는데도 문서작업을 거치지 않을 수 없었다. 물론 깜빡한 물건은 현지에서 사기 쉬운 게 국내여행의 장점이긴 하다만, 어디까지나 예산의 낭비를 막기 위해서라도 준비물은 비교적 꼼꼼하게 챙기는 게 좋다. 일단 챙길 것들을 쫙 써놓으면 가방을 꾸릴 때도 훨씬 수월하다. 캡처한 엑셀 이미지는 출발 전날 저녁의 마지막 화면인데, 노란색이 가방에 넣고 체크한 물품들이다. 자세히 보면 몇 군데 이가 빠져있는데, 몇 가지쯤이야 이따가 다시 챙겨야지 라고 생각하고는 그대로 가방을 닫았다가, 출발일 아침에 집을 나선 후에야 퍼뜩 생각이 나서 다시 돌아가서 넣었던 기억이다. 이왕 할 거면 완벽하게 끝내야 뒤탈이 없다는 걸 알면서도 여전히 대충주의가 좀 있는 편이다 나는.

가방은 세 개였다. 캐리어 한 개, 토트백 한 개, 백팩 한 개. 배낭여행이 아닌 숙소가 일정한 국내여행이라 가능한 다양성이었다. 캐리어에는 되도록 무거운 것들을 잔뜩 넣고, 토트백에는 가볍지만 부피가 나가는 옷들을 몰아넣어서 캐리어 위에 올려놓은 채 끌 수 있게끔 했다. 백팩에는 수화물에는 못 넣고 기내에는 반입이 되는 보조배터리라든지, 수시로 꺼낼 일이 생길 지갑이나 선글라스 같은 물품들을 넣었다.

드디어 모든 준비가 끝나고, 출발일 하루 전이 출발일로 바뀌어갈 자정 무렵이었다. 아는 건지 모르는 건지 우리 집 둘째 강아지 '겨울이' 녀석이 침대 위에 올라와 물끄러미 나를 올려다보는 거였다. 호기심 많고 활발한 데다 못됐단 말이 나올 만큼 날카로운 구석도 있는 강아지인데, 이따금 한없이 애처롭고 처량한 눈빛을 발사할 때가 있어서 알다가도 모르겠다. 어쨌거나 행동 타이밍만큼은 기가 막혀서, 소위 '이쁨을 받을 줄 아는' 강아지인 건 분명하다. 형아가 장기 여행을 떠날 것을 예감한 것일까, 겨울이는 저렇게 나를 한참이나 올려다봤다.