사진의 고향 <라이프> 창간

1936년11월 23일 사진 잡지 라이프 라이프 창간

역사 속 오늘을 검색하다보면 그 하루의 '팔자'랄까 그런 게 있나 싶은 날이 있다. 하루 하루가 범상한 날이 어디 있을까만 왤케 하루에 많은 일이 일어났나 싶을 때가 있는 것이다. 11월 23일의 팔자도 꽤 센 편이다 이를테면 1945년 11월 23일의 한반도는 남북으로 시끄러웠다. 백범 김구 이하 임시정부 요인들이 감격의 귀국을 했고 신의주에서는 소련군과 공산당의 학원 침탈에 반대하여 학생들이 들고 일어나 수십 명이 죽음을 당하고 시베리아로 끌려갔다. 이 시위 운동 후 월남한 사람 중에는 함석헌이라는 이름도 끼어 있었다. 이외에도 많지만 대충 줄이고 오늘 있었던 일 중의 하나를 꼽아 보자면 1936년 11월 23일의 잡지 라이프 창간을 들어 보겠다.

.

라이프의 창간자는 미국의 잡지왕이라 불리우는 헨리 루스다. 선교사의 아들로 중국 산동성 등주에서 태어난 그는 한국에도 잠시 머무른 적이 있다. 외국인들을 죽이자고 들고 일어난 의화단의 난 (1900) 때 요즘도 한국과 중국를 잇는 항구 옌타이에 피신했다가 서울까지 들어왔던 것이다. 아무튼 잡지 타임과 포츈을 창간하며 한창 줏가를 올린 그는 1936년 11월 23일 적자에 허덕이며 망해가던 유머 잡지 '라이프'를 인수한다.

.

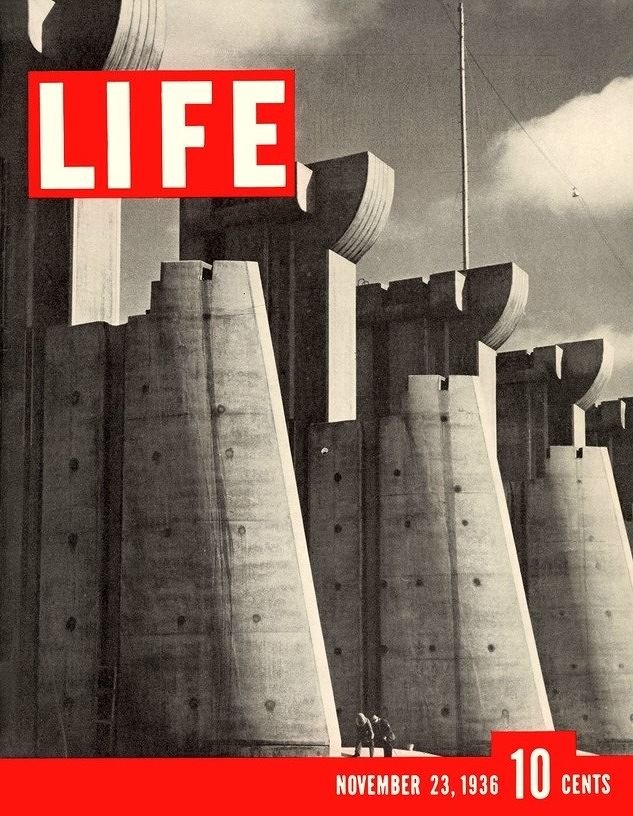

잡지 ‘타임’과 ‘포천’을 만든 헨리 루스. 그를 세계적 잡지왕에 오르게 한 결정적 작품이 바로 ‘라이프’다. “사진 한 장이 모든 걸 말해 줄 수 있다.” 1936년 11월23일 빨간 네모 바탕에 ‘LIFE’란 흰 제호를 가진 사진잡지가 탄생했다. 창간호 표지는 당시 뉴딜정책의 하나로 진행 중이던 포토맥 댐 사진이 장식했다. 또 1면에는 제왕절개로 탄생한 아기의 사진을 싣고 ‘라이프는 시작되었다’라고 제목을 뽑았다. 기사를 장식해 주는 수준의 사진이 아니라 사진이 중심에 서고 기사는 그를 보조하는 형태의 획기적인 잡지 '라이프'는 곧 선풍적인 인기를 끈다. 우수한 포토 저널리스트들이 다투어 라이프에 가담했고, 그들의 사진 한 컷이 주는 감동은 충분했지만 그에 비해 값은 쌌다.

주1회 발행, 값 10센트, 연간 구독료 3달러 50센트라는 광고가 헨리 루스가 경영하는 포촌 지에 게재되자 순식간에 23만부의 정기구독 신청이 쇄도했다. 용기백배한 헨리 루스는 부수를 늘려 40만부에 가까운 잡지를 찍어냈는데 이게 하루만에 매진된다. 그리고 비슷한 양의 재판을 또 찍어 내야했다. 다음 해가 되면 라이프지는 이미 백만 부수를 넘어섰고 뒤이어 벌어진 각지의 전쟁들, 그 중에서도 인류 앞에 닥친 대재앙 2차 세계대전은 전쟁의 비극을 알리는 동시에 라이프의 존재를 전 세계에 알리는데 성공했다. 우리가 한 컷으로 기억하는 사진들 중 상당수는 라이프에 소속되어 전 세계를 누비던 포토 저널리스트들의 목숨과 땀과 피로 현상한 사진들이다.

스페인 내전 중 돌격하다가 총을 맞고 쓰러지는 공화파 병사의 그림은 스페인 내전의 상징으로 남아 있다. 그 사진은 2차 대전의 노르망디 상륙작전에서 빗발치는 기관총 앞에 내던져진 미군 병사들과 함께 해안으로 달려갔고 결국은 베트남의 전장에서 부비트랩에 걸려 사망한 로버트 카파의 것이었고 모두 라이프지에 게재됐다. 2차대전 중 독일에 유린당한 프랑스인의 슬픔을 극적으로 묘사한 사진, 즉 프랑스 마르세이유 항구에서 프랑스 군이 각 연대의 연대기들을 빼앗기지 않기 위해 해외로 반출하는 상황에서 한 중년의 프랑스인이 얼굴을 찡그리고 울던 장면 역시 역사의 한 장면이고 (파리라는 설도 있는데 라이프에서 펴낸 2차대전 총서에는 마르세이유로 나옴)

나찌들이 불질러 버린 정치범 수용소에서문틈으로 사력을 다해 기어나오다가 죽음을 맞은 비운의 정치범의 사진 (윌리엄 반디버드 작)은 전쟁의 공포, 인간의 잔인함, 그리고 삶에 대한 인간의 의지의 불가사의 등등을 한 컷에 다 담고 있다. 영화 아버지의 깃발로 유명한 이오지마의 성조기도 라이프에 실렸고, 전쟁이 끝났다는 소식에 거리에 뛰쳐나온 수병과 간호사의 키스는 여러 도시 전설을 낳을 만한 명작이었다. 수십 년 뒤 그 키스 후 영영 이별한 실제 주인공들이 다시 마주하기까지의 과정은 실로 흥미롭다.

사진보다는 동영상이 넘쳐나는 시대고 결국 그 조류를 이기지 못하고 라이프지는 몇 번의 복간과 폐간을 거쳐 이제는 완전히 역사 속으로 사라졌지만 라이프가 남긴 수많은 사진들은 그 자체로 하나의 역사다. 움직이는 그림은 눈 앞에서 흘러가기에 생생하지만 동시에 그래서 많은 것을 놓친다. 하지만 한 장의 사진은 단조롭고 부족하기는 하나 그 사각 프레임 안에 든 모든 것을 화석으로 만들어 역사의 지층 속에 갈무리한다. 마치 우리가 지층 속에서 발견된 공룡 발자국 화석 하나를 현미경으로 들여다보며 그 체중과 걸음걸이와 종류와 보행 목적과 함께 살던 생물까지 추정하듯이 사진 속 인물들과 사건들은 일종의 세밀화로 우리 곁에 쌓인다. 라이프는 그 점에 가장 천착한 잡지였다.

적어도 1936년 이후 72년까지의 세계사는 이 책들을 빼놓고는 작성되기 어려울 것이다. 굵직굵직한 사건들 뿐만이 아니다. 흑백의 분규가 벌어지는 가운데 어깨동무를 하고 신나게 어디론가 가는 세 흑백 어린이의 뒷모습은 사람들의 입꼬리를 슬그머니 말아올리게 하는 명작이었고 어느 해인가는 폴리스 라인을 뚫고(?) 나온 어린아이에게 바싹 허리를 굽힌 경찰이 웃으면서 나가 달라고 하는 순간이 퓰리처 상을 받기도 했다.

재미있는 팁 하나. 1864호의 지령 가운데 빨간 바탕에 흰 글씨의 'LIFE' 제호를 날려 버린 유일한 존재가 있었다. 그 제호가 표지 모델의 위엄과 미모를 해칠 수 있다는 결론 때문이었다. 그 존재는 누구였을까? 클라크 게이블? 게리 쿠퍼? 엘리자베드 테일러? 아니었다 그건 닭이었다. 어느 수탉의 탐스럽고 위풍당당한 닭벼슬이 라이프의 제호를 날린 것이다.

1972년의 1차 폐간 때 라이프는 자신들의 사진들 가운데 명작들을 엄선하여 사진집을 낸다. 내가 소장하고 있는 것은 라이프 베스트편, 영화배우편, 전쟁편, 우주편의 4권인데 이 이상의 책이 혹시 나왔다는 정보 있으면 알려 주시라. 대한민국 헌책방 전부를 뒤져서라도 장만하고야 말 것이다. 사진에는 취미가 없고 가족사진을 찍어도 참 PD치고는 감각이 발바닥이라고 아내에게 지청구를 듣는 처지긴 하나 이 라이프지의 사진들을 볼 때마다 사진을 찍어 보고픈 충동을 느낀다. "결국 남는 것은 사진"이라는 말처럼, 나와 아내, 그리고 아이들, 그리고 우리가 가고 즐기고 남은 모든 것들을 사진의 형태로 정리해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같다. 아니 매우 진지하고 훌륭할 것 같다.