[빠순이 혐오 용어에 대한 일갈 연재 01] 미디어와 어른들이 돌아봐야 할 집단적 혐오 경험에 대한 물음

출처 : 영화 한나아렌트 Hanna Arent

<물음> 왜 아무도 이게 혐오였다고 말하지 않는 것일까?

#1. 집단적 혐오의 경험과 성장

언론과 어른들이 아이들을 혐오하는데 앞장서 사용했던 ‘빠순이’라는 용어를 사용함으로서 야기했던 폭력과 혐오를 이제는 되돌아봐야 한다고 생각한다. 아이들에게 뭐가 옳고 그른지 생각해 볼 수 있는 시간과 기회를 주었는지와 그렇게 매도하는 것 외에 다른 방법이 없었는지에 대해서 말이다. 언론이 앞장서 혐오를 조장하고 집단적으로 혐오에 참여했던 그 경험과 아무런 반성 없음으로 혐오가 그렇게 무럭무럭 성장했던 것은 아닐는지 이제는 돌아볼 필요가 있다고 생각한다.

사진출처 : 구글

#2. 한 때 빠순이였던 개인의 성장과정

빠순이의 시작은 초등학교 4학년로 그때는 X JAPAN을 좋아했다. 당시는 일본 자료 구하기가 쉽지 않았는데, 고작해야 한참 지난 영상물이나 CD 테이프 잡지 정도가 다였다. 그러다가 그해에 일본과 관계가 악화되어서 수입을 금지하는 정책이 있었나(기억이 가물) 한동안 자료 구하기가 쉽지가 않았다. 나는 서태지세대는 아니다. 서태지의 노래는 유치원과 초등학교 때 삼촌 차에서 들을 수 있던 노래로 좋아는 했지만, 좀 세대가 어긋하긴 하다. 4학년 때 컴백홈이 나왔고, 은퇴했다.

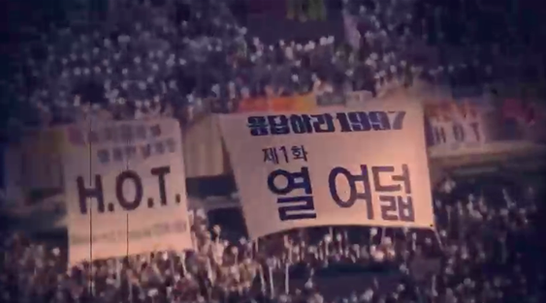

그리고 HOT의 출현 난 그때 기준으로 치면 상위 0.1%로 심각한 수준의 빠순이였다. 흑석동, 방배동 집 앞과 연습실에서 기다리는 것은 물론 콘서트 티켓을 1순위로 사기 위해 친구와 텐트를 치고 몇 박 며칠을 은행 앞에서 기다리기도 했다. (그때는 은행에서 티켓 구입 함.) 관련한 자료 또한 녹화부터 사진까지 하나도 빼놓지 않고 수집했었다. X JAPAN을 좋아하다가 HOT로 취향이 넘어가는 것이 지금 다시 생각해 보니 좀 이상하긴 하지만, 어쨌든 그랬다.

사진출처 : 구글

내가 맥락을 벗어나 그때 왜 그렇게 빠져있었을까 계속해서 고민해봤는데, 결핍에 대한 반작용이었나라는 생각이 문득 들었다. 인터넷의 발달로 미디어의 홍수와 엄청난 정보가 쏟아지며 그전과 비교할 수 없는 입력이 시작 되었다. 그 이전 어느 시대에도 이렇게 많은 양의 정보에 인간이 노출되었던 적이 없다. TV출연과 더불어 처음 있는 일이나 마찬가지다. 그런 면에서 인터넷의 출현은 혁명과도 같다는 말이 맞다.

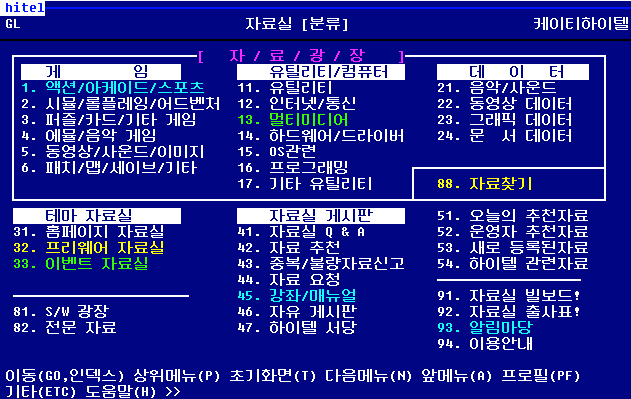

입력이 많았기 때문에 습득도 빨랐다. 천리안 나우누리가 쏟아질 때 초딩이었어도 할 건 다했다. 이 말은 즉 그 나이에도 알건 다 알았다는 소리다. 그 나이 또래 다른 친구들도 마찬가지로 그랬던 것으로 기억한다. 많이 입력이 되었으니, 출력 또한 그렇게 되어야 할 것이다. 당연하지 않은가. 그러나 그 당시 뭘 표현할 수 있는 것도, 어디서 놀 수 있는 것도 돌아보면 많이 없었다. 문화적인 환경이 정말 척박했었다. 그 쏟아지는 출력 욕망을 분출할 곳이 없었던 것은 아닐까 생각한다. 나 역시도 계속 생각을 해봐도 결핍에 대한 것과 욕망 표현에 대한 갑갑함이 빠순이의 활동을 하게 한 것 같다는 생각이 든다.

나 같은 경우는 운이 좋게도 엄마가 그런 부분에 대해서 상당 부분 이해를 해줬고 믿고 기다려줬었다.

#3. 누가 아이들의 이야기를 들어주었는가

내가 그런 ‘남을 따라다님과 수집’을 멈추게 된 계기 역시 엄마의 말 때문이다. 그런 생활을 한 3년쯤 했을 때 엄마가 그런 이야기를 했다.

엄마: 아직도 재밌니?

나 : 응 그런 거 같아. 근데 요즘은 좀 재미없기도 해.

엄마: 그래. 그런 생각이 들더라, 네가 이렇게 뭔가에 집중할 수 있다면, 뭐든 할 수 있겠다 라고.

그런데 이런 생각도 들더라고, 그 에너지를 남이 아니라 너를 위해 써보면 어떨까. 이제 좀 재미가 없어졌다면 말이야.

나: 그럴까? 그런 생각은 못 해봤네..

설마 저 말이 저때 생각이 나서 한 말은 아닐 것이다. 엄마는 내가 그 이야기를 받아들일 수 있을 때까지 3년 이라는 시간을 기다렸던 것이다. 이게 얼핏 쉬운 이야기 같지만, 당시 내 친구들은 부모님의 반대에 매일 전쟁을 치르고 있었다. 선생님께도 맨날 불려가고, 혼나고, 쉬운 일이 아니었다. 그런데 엄마는 내가 콘서트 때문에 학교를 빠지고 싶다고 할 때도 선뜻 허락을 해주었다. 선생님께서 어떻게 어머님이 그러실 수 있냐고 그러시면 안 된다고 그랬는데, 선생님께 미리 양해를 구했고, 아이가 이렇게 하고 싶다고 하는데 교칙에 어긋나지 않는 한에서 아이 뜻을 존중해주면 좋겠다고 그랬다. (그때 막 체험학습이 도입되던 시기인데, 선생님들이 한 명이 그렇게 빠지면 기강을 잡기가 어려워지기 때문에 실질적으로 허락을 잘 해주지는 않았다. 그리고 그때 가수의 콘서트를 간다는 것은 문화 활동의 범주로 포함시키지 않았다.)

사진출처: 구글

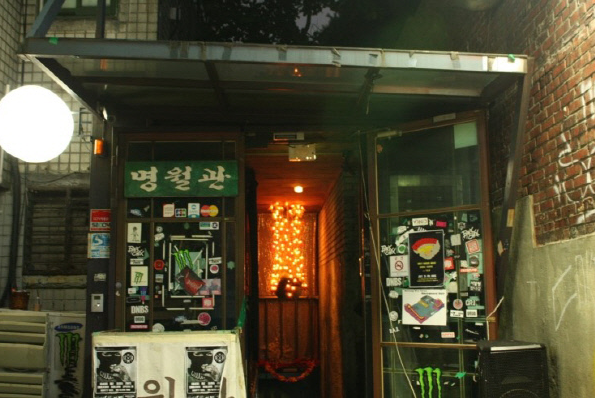

어쨌든 그때부터 나는 나에 집중하기 시작했다. 엄마는 내가 크게 위험한 것을 하는 것이거나 남에게 피해를 주는 것이 아니면 하지 말라는 말을 거의 하지 않았다. 그렇게 중학교를 보내며 윤종신과 신해철을 라디오를 들으며 지냈고 상실의 시대, 딴지와 남로당을 접하며 고등학교를 지나왔던 것으로 기억한다.

#4. 밀레니얼 세대의 출연: 하이퍼링크, 빠른 변화와 혼란

초등학교 때부터 잡지를 많이 봤었는데 내가 기억하기로는 10살 무렵 느낀 그때의 문화의 공기는 최정화, 자우림, 신해철 류의 공기였고, 성인이 되어서도 그 문화의 공기를 당연히 살갑게 느낄 수 있을 것이라 기대했다. 불행히도 내가 초등학생인 1997년 IMF가 터졌고, 실제 여러 과정을 거쳐 내가 20살이 되었을 때는 미국의 자본주의가 극대화된 ‘섹스앤더시티’류의 컨텐츠가 메인에서 움직이고 있었다. 그러니까 그 중간 어디 사이 단절기가 있었다고 생각한다. 변화가 급격했다 생각한다. 그래서 성인이 되었을 때 굉장히 혼란스러웠던 기억이 있다.

사진출처: 구글

그리고 18년이 흘러 지금. -빠 논란을 보면서 빠순이의 문화에 대해서 돌아보게 되었다. 정말 그게 그렇게 불렸어야 할만한 일이었을까? 아이들의 혼란과 불안과 욕망을 표출하고 싶은 결핍의 감정을 그렇게 매도했어야 하는 것이었을까? 라는 생각을 한다.

요즈음의 미디어환경 변화를 보면서 어른들의 우려의 말을 들을 때 마다 나는 이 질문을 하고 싶다. 뭐가 옳고 그른지 생각해 볼 수 있는 시간을 아이들에게 단 한 번이라도 주었냐라고. 뭔가를 강요하고 세뇌하려고 하기보다는, 아이들에게 스스로 생각해 볼 수 있고, 더 나아가 뛰어 놀 수 있는 환경을 만들어 주는 일이 훨씬 건강한 일이라 생각한다.

빠순이의 논란으로 부터 18년의 시간이 흘렀지만 여전히 문화를 즐길 수 있는 환경의 척박함은 크게 변화지 않았다. 미디어는 문화가 다양해졌다고 하지만, 그사이 혐오는 무럭무럭 성장했다. 언론과 어른들이 앞장섰던 집단적 혐오 경험에 대해서 이제는 돌아봐야 하지 않을까. 더 늦기 전에 말이다.

아이들은 충분히 옳고 그름을 판단할 수 있는 능력을 스스로 갖고 있다. 그 시각을 간접적으로 접하고 싶으면 <창가의 토토>를 읽어 보면 도움이 될 것이다.

*** English version will be written when it is ready. no deadline.